Le Blog des DVDpasChériens

08.07.13

Compte rendu du festival Hallucinations collectives (Lyon, 22 mars – 1er avril)

Il y en a qui choisissent pour Pâques de partir à la recherche des oeufs dans le jardin familial. Quand on aime le cinéma, il y a de biens meilleurs plans. En l’occurrence, la meilleure destination à cette époque est Le cinéma Comoedia à Lyon.

Pourquoi ? Parce que les membres de Zonebis investissent le cinéma Le Comoedia à Lyon en proposant aux spectateurs curieux les films “les plus rares, décalés et joyeusement foutraques produits à travers le monde” (édito qui figure sur le site Hallucinations collectives).

Pour ma part, j'ai eu le plaisir de visionner durant 3 jours la bagatelle de 13 films.

constitués d'avant-premières ou de films rares. Tous ont fait l'objet de présentations qui augmentaient l'envie de regarder ces films.

Le plaisir de participer à Hallucinations collectives a été décuplé par le fait de pouvoir discuter aussi bien avec les membres de Zonebis qu'avec des spectateurs ravis par le programme du festival.

Il est toujours appréciable de pouvoir discuter de cinéma avec des gens qui apprécient toutes sortes de films

Avant de procéder à la critique de chaque film visionné, un rapide bilan s'impose. A cet effet, il convient de noter la grande qualité globale de ce festival.

Au niveau des avant-premières, Berberian sound studio s'est révélé particulièrement original dans son approche en laissant le spectateur s'imaginer beaucoup de choses. C'est d'ailleurs ce film qui a remporté le grand prix du long métrage 2013. Je lui ai cependant préféré Modus anomali, un film horrifique transgenre qui se plaît à jouer avec le spectateur. La seule déception des avant-premières est le film The collection, un film qui cumule les défauts, au point d'être proche d'un film Z. Cela dit, le film en devient involontairement drôle, à tel point qu'il mérite qu'on le regarde, au moins pour se marrer.

Au niveau des rétrospectives, le festival a mis du lourd, car ce ne sont ni plus ni moins que de véritables chefs-d'oeuvre qui m'ont été donnés de voir : entre le film schizophrénique Possessions de Zulawski, le splendide film sur l'enfance avec L'enfant miroir de Philip Ridley ou encore Requiem pour un massacre, film définitif sur la guerre, les émotions ont été fortes et le plaisir n'en a été que plus grand.

Le cru 2013 du festival Hallucinations collectives a donc été très bon, comme le prouvent les critiques des différents films visionnés, qui figurent ci-dessous.

On attend désormais qu'une chose : revenir sur ce festival pour l'année 2014.

Nul doute que de nouvelles expériences extraordinaires sur le plan cinématographique nous attendront dans la belle ville de la fête des Lumières !

Vivement l'année prochaine !

Les séances du vendredi 29 mars 2013

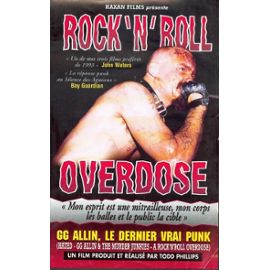

Rock'n roll overdose (1993, Etats-Unis) de Todd Philips

La critique du film :

Todd Philips est surtout connu pour ses comédies bien lourdingues mais franchement marrantes telles que Retour à la fac et le désormais culte Very bad trip. En 1993, il a réalisé son premier long métrage, un film documentaire sur le punk rocker, GG Allin, dont il était fan.

Ce film narre les dernières années de GG Allin, à un moment où il était au creux de la vague sur le plan musical et pas au mieux sur le plan personnel. C'est le moins que l'on puisse dire. Car Rock'n roll overdose est un documentaire hallucinant qui montre un homme, GG Allin, qui se livre aux pires folies. Dès le départ, on est mis dans l'ambiance avec notre fameux punk rocker qui est nu sur scène et qui frappe des spectateurs. Ce n'est qu'un avant-goût car le reste est impressionnant.

Lors d'une autre scène, on le verra s'enfoncer une banane dans le cul devant des universitaires et inviter les participants à ôter leurs vêtements. Lors d'une autre séquence, on le voit déféquer sur scène, manger sa merde et chanter en même temps.A un autre moment, l'espace d'un instant, on aperçoit une photo où un fan suce le sexe de GG Allin. Le plus étonnant a certainement lieu lorsqu'une fille lui pisse dans la bouche et que GG Allin vomit ensuite tout ce qu'il avait précédemment mangé. La scène est très crade. Elle n'a pas été filmée par Todd Philips mais par le frère de GG Allin, Merle. Pour le bon goût, évidemment, on repassera.

GG Allin fait dans la provocation, c'est une certitude. On ne sait pas jusqu'où peut aller sa folie. En tout cas, elle l'amène à rendre visite en prison au serial-killer Gacy. Aux dires d'un des fans de GG, leur sujet de conversation aurait été d'attacher des filles.

Mais GG Allin n'est pas seul à être très perturbé et incontrôlable dans ses faits et gestes. Son bassiste, Dino, joue aussi à poil sur scène et déclare : “Je suis paix et amour au milieu de la violence.” Pourtant, l'ami Dino est loin d'être un saint. Il a fait de la prison pour exhibitionnismme après avoir montré son sexe à une petite fille.

Ce documentaire prouve que GG Allin se trouve dans un environnement de gens dégénérés qui ne sont pas là pour le sortir du mauvais pas dans lequel il se situe. Conclusion : GG Allin est révolté contre tout. Il n'aime pas les gens et il le clame ouvertement en disant : “Je vous hais bande d'enculés”, alors qu'il est défoncé et boit une bière. Un fan de GG Allin, que l'on voit à plusieurs reprises dans le documentaire, confirme les dires de sa star : “Je crois que GG hait tout le monde.” Le film est d'ailleurs émaillé de plusieurs interviews : membres et ex membres du groupe ; frère de GG Allin (“GG n'a pas de place dans la société”) ; ex professeur, qui chacun à leur façon évoquent la personnalité très dérangé de GG Allin. Mais de manière plus générale, on peut aussi comprendre en partie les agissements de ce dernier, puisqu'il a vécu avec des gens vraiment pas très nets.

Rock'n roll overdose comporte notamment des extraits de concerts qui ont été tournés dans des conditions rudimentaires, avec une image très granuleuse ce qui accroît le côté foutraque de l'ensemble.

Au final, que penser de ce film. D'abord, c'est un documentaire unique. On imagine clairement qu'il est quasiment impensable dans notre société actuelle de pouvoir voir un tel film. Déjà, il faut avoir l'idée et le courage de le tourner. Ensuite, Rock'n roll overdose donne l'occasion au spectateur d'assister aux frasques d'un personnage hors-du-commun. On est abasourdi par les attitudes déviantes de GG Allin qui agit clairement comme un électron libre, en dehors du système. Le public de GG Allin a tout à la fois une relation d'attirance et de répulsion pour sa star. Car GG Allin peut être considéré d'une certaine façon comme le représentant d'une Amérique autre. Il est bon parfois de se rappeler que les Etats-Unis ne se limitent pas à Hollywood et à des jolies filles qui jouent les gravures de mode. C'est aussi un pays où des gens n'arrivent pas à s'intégrer dans le système et se retrouvent complètement en perdition.

A défaut d'être un grand film, Rock'n'roll overdose est une sorte OFNI (objet filmique non identifié) qui ne peut être regardé que par un public très averti. Car la plupart des scènes risquent de choquer, voire même d'écoeurer un public lambda. Il faut tout de même être conscient du spectacle pour le moins incroyable que l'on est amené à voir.

The land of hope (2012, Japon) de Sono Sion

La critique du film :

Remarqué avec le film Suicide club (2002), le cinéaste Sono Sion est devenu depuis une coqueluche des festivals de cinéma. Adepte du tournage guerilla (sans autorisations), il a été récompensé à Berlin pour Love exposure.

Il s'est senti investi d'une mission après le drame de Fukushima. Voilà la raison qui explique pourquoi il a tourné ce Land of hope.

Le film commence en nous montrant ce qu'est la vie avant que ne survienne la catastrophe de la centrale nucléaire.

Sono Sion a fait un film très sérieux, où il ne manque pas d'esprit critique. La gestion de la crise le laisse circonspect, à l'image du père de famille dans le film qui déclare : “Peut-on croire les informations officielles ?” La question mérite d'être posée car certains éléments tendent à prendre les habitants pour des imbéciles. On songe par exemple à cette scène où des personnes en combinaisons tracent une ligne à partir de laquelle cela ne serait pas dangereux de circuler. A l'instar du drame de Tchernobyl, on se doute bien que l'air pollué ne va pas s'arrêter devant cette frontière fictive.

De manière générale, c'est l'absence d'informations qui fait l'objet de critiques. Il y a bien eu une demande d'évacuation de la population, mais on ne dit rien aux gens. Ce qui fait dire à la famille qui décide de rester malgré l'ordre d'évacuation, que le gouvernement “se tait toujours quand c'est important.” L'Etat en prend pour son grade, et c'est loin d'être fini. En mêlant tout à la fois une forme de dépit et un cri de rage, le père de famille déclare que “l'Etat, la préfecture, la ville […] personne n'est de notre côté.”

De manière générale, le film s'interroge sur ce que génère un tel incident. Certaines personnes sont placées dans des abris de fortune. Des gens vivent serrés, dans des cartons. On comprend aisément que la vie est devenue très difficile. Certains font le choix (par amour) de se donner la mort ensemble.

Cela étant, la fin apporte un message d'espoir lorsqu'une femme enlève son masque, comme si elle avait foi en l'avenir. Pour autant, la radioactivité est toujours présente. Mais il faut garder espoir en notre terre (d'où le titre du film) : “on s'aime, alors on s'en sortira”.

Il va sans dire que The land of hope est un film coup de poing où son réalisateur a souhaité une prise de conscience de la population pour que de tels drames ne se reproduisent pas et pour que la gestion de la crise soit plus efficace. Le film est assez aride et épuré, destiné à un public averti. Les thématiques développées sont loin d'être réjouissantes, renforcées au passage par des notes au piano qui suscitent l'inquiétude. Le film est donc réservé à un public conscient du film qu'il va regarder.

Henry, portrait d'un serial killer (1986, Etats-Unis) de John Mac-Naughton :

La critique du film :

A l'origine, Henry portrait d'un serial killer est une simple commande. Le but est de faire un film d'horreur sanglant. John McNaughton ne voit alloué un budget très faible de 110 000 € dollars.

Le cinéaste va apporter sa touche personnelle en décidant de centrer son film sur le personnage d'Henry Lucas. Ce denier est un tueur en série célèbre, accusé de onze meurtres et qui se serait déclaré l'auteur de trois cent meurtres.

Pour contourner le problème inhérent à son faible budget, John McNaughton décide de tourner son film dans un style documentaire. Par ailleurs, son film se veut minimaliste. Ce qui aurait pu paraître comme un défaut renforce au contraire la puissance des scènes du film.

Henry portrait d'un serial killer est un film glauque et on ne tarde pas à s'en rendre compte. La première image du film est celle d'une femme assassinée. Ensuite on passe directement à une seconde victime et puis il y a une prostituée qui est tuée. En l'espace de quelques minutes, les personnes mortes sont nombreuses. Mais ici, pas de surenchère comme on peut le voir dans les films d'horreur actuels, à la Saw. Il n'y a pas un tueur pervers qui s'amuse à jouer avec ses victimes. Pas de geysers de sang et autres plans gore. Non, John McNaughton nous montre dès le départ la finalité, à savoir la personne morte. Et il a l'idée pour le moins audacieuse de raconter en voix of ce qui s'est passé lors du meurtre. Il y a ainsi une distorsion entre l'image (on voit le mort) et le son (on entend l'agression de la victime par le psychopathe). John McNaughton a sans doute pris cette direction car il disposait d'un budget limité. Pour autant, cette façon de filmer et de raconter son histoire se révèle une excellente idée. En effet, le spectateur est pris dans l'action et comme le sait chacun, une chose est encore plus horrible quand on l'imagine.

Henry portrait d'un serial killer est un film clinique, froid, avec cette succession de personnes tuées, et cette insistance avec un son prenant et stressant.

Le film ne se limite pas à une succession de meurtres qui ont lieu hors champ. Il nous amène surtout dans le quotidien d'Henry Lucas. Il vit dans un appartement misérable, crasseux, avec un pervers sexuel, dénommé Otis. Ce dernier ramène à la maison sa soeur, Becky, qui semble s'entendre avec Henry Lucas. Cela étant, on apprend que chacun des personnages a vécu dans un contexte familial pour le moins particulier. Becky raconte qu'elle s'est fait violer plusieurs fois par son père et que sa mère n'a jamais rien fait. On ne saura jamais si Becky raconte cela pour impressionner Henry et si ses dires sont véridiques. De son côté, Henry Lucas lui déclare qu'il a tué sa mère quand il avait quatorze ans. Les rares moments d'explications sur la vie familiale des uns et des autres donnent lieu à des révélations bien particulières.

Cela étant, la majeure partie du quotidien d'Henry Lucas et d'Otis consiste à tuer des gens. Sur ce point, on notera qu'Henry dit à un moment donné à Otis : “J'ai envie de tuer quelqu'un. Allons faire un tour Otis.” On constatera qu'à partir du meurtre de deux prostituées, les décès ne se déroulent plus hors champ. Bien au contraire. Nos deux protagonistes en vont même jusqu'à filmer une de leurs victimes. Tout cela accroît le côté documentaire de l'ensemble. Et cela prouve l'esprit pervers de ces tueurs qui prennent un malin plaisir à consulter ensuite leurs méfaits en vidéo, notamment Otis.

Ce dernier n'hésite pas à se repasser la vidéo. Et il ne peut s'empêcher d'avoir une attirance pour tout type de personne. Il laisse aller toutes ses envies. Ainsi, il “branche” un jeune homme qui lui fournit de la drogue. Et puis il regarde toujours avec envie sa soeur Becky, n'ayant aucune considération morale qui pourrait éventuellement le retenir.

Il faut dire que la morale est bien loin d'être respectée dans une telle oeuvre : d'un côté, on a un Henry Lucas qui ne contient jamais ses pulsions meurtrières ; de l'autre, on a le pervers Otis qui cherche à assouvir ses pulsions sexuelles. Le style documentaire du film est clairement un très bon choix. Il donne un côté voyeur et presque malsain à un spectateur qui assiste médusé aux actions répréhensibles des personnages principaux.

Evidemment, le film doit notamment sa grande réussite à l'interprétation parfaite de Michael Rooker. Il campe à merveille un Henry Lucas qui paraît doux comme un agneau, presque timide, mais qui n'a aucun amour pour son prochain. Personne n'a grâce à ses yeux et il ne souhaite qu'assouvir sa passion du meurtre.

Ce long métrage peut même apparaître comme perturbant pour certains spectateurs, car il ne cherche jamais à expliquer. On a affaire à un malade, un point c'est tout.

Au final, Henry, portrait d'un serial killer est sans conteste un film inoubliable, l'un des meilleurs films qui rentre dans le quotidien le plus banal d'un de ces tueurs. Avec un Maniac qui date de la même époque, c'est un incontournable qui continue de faire son effet, encore aujourd'hui.

Les séances du samedi 30 mars 2013

La compagnie des loups (1984, Angleterre) de Neil Jordan

La critique du film :

L'organisation d'Hallucinations collectives a mis les petits plats dans les grands en permettant de voir le film La compagnie des loups dans une copie 35 mm en version originale sous-titrée français.

A l'origine, ce long métrage est une nouvelle qui a été adaptée à la radio avant que le cinéaste Neil Jordan (Entretien avec un vampire, Crying game) n'en fasse un film en 1984.

Le film peut être vu comme une sorte de conte horrifique, avec de manière sous-jacente le passage de l'enfance à l'adolescence.

Les références à la littérature et aux mythes sont nombreuses. La plus évidente est celle du petit chaperon rouge. Il faut dire que le loup est omniprésent dans différentes histoires qui jalonnent le récit.

La compagnie des loups est par essence un film à voir sur grand écran. En effet, sa photographie est superbe. On a vraiment l'impression de regarder un conte s'animer sous nos yeux. Le travail effectué au niveau des décors et de la lumière est impressionnant. Tout comme la mise en scène qui est fort réussie : on pense ainsi notamment au monde étrange qui fait l'objet des rêveries d'une jeune fille. On aperçoit des champignons géants, des loups dont les yeux rouges font peur, etc.

Ce long métrage très pictural se déroule à une époque moyen-âgeuse. Pusieurs histoires se succèdent avec comme thème commun le loup. Ce dernier se révèle très dangereux. Or, un loup sommeille en certaines personnes. On a droit à des maquillages de grande qualité, qui sont le résultat du travail du maquilleur Christopher Tucker.

Le film peut être vu aussi comme une expression du désir sexuel avec tous ces hommes qui gravitent autour d'une jeune fille au visage enfantin et qui n'ont de cesse de tenter de la fréquenter. Il faut dire que la principale protagoniste évolue et qu'elle n'est plus la jeune fille qu'elle était au début du film, comme lors de cette scène où elle monte dans un arbre et se met du rouge sur les lèvres. Elle attise la convoitise. Comme lui dit sa grand-mère, “tu ne resteras plus petite fille très longtemps.” Mais notre héroïne ne se laisse bien évidemment pas fair et la fin réserve des surprises. Bref, le film est étonnant et même haletant de bout en bout.

La compagnie des loups est un film très subtil qui joue constamment entre rêve et réalité (Rosaleen est-elle en fin de compte un loup ?), entre monde de l'enfance et dureté de la vie des hommes. Ce long métrage joue aussi tout à la fois sur l'aspect du merveilleux que sur une tension, qui est rehaussée par une musique symphonique.

Ce second film de Neil Jordan, qui peut faire l'objet de moults interprétations, est une grande réussite du cinéma fantastique.

Berberian sound studio (2012, Angleterre) de Peter Strickland

La critique du film :

Berberian sound studio est un film d'horreur mis en scène par Peter Strickland. Ce cinéaste britannique, fan de cinéma populaire italien, est connu pour faire de la musique expérimentale. Et dans ce long métrage, il reste bien dans le style de ses travaux précédents.

En effet, il a pris le parti de ne rien montrer. Dans Berberian sound studio, on suit le personnage de Gilderoy, un homme qui est venu procéder à la création et au montage du son d'un film.

Dès le début, le spectateur constate qu'il va assister à un spectacle très original et ô combien étonnant. Il est clair qu'il est souhaitable de rentrer dans le “trip” du film, sinon on risque de passer à côté. Dans le détail, on a droit dans ce long métrage à l'envers du décor avec des gens qui jouent avec tout ce qui est possible pour produire le son voulu. Ainsi, des hommes coupent des radis pour ensuite montrer à l'écran quelqu'un qui se fait agresser. Notre principal protagoniste découpe de la salade pour signifier que quelqu'un se prend un coup de couteau.

A chaque instant, on imagine les scènes mais on ne voit rien. C'est tout à la fois original et décalé. Le réalisateur Peter Strickland n'est manifestement beaucoup amusé à faire ce film. Et surtout il n'est pas si loin de ses concerts musicaux qui sont pour moins très étonnants.

Car on a beau se situer dans un film d'horreur, le cinéaste n'a pas hésité à faire preuve d'un maximum d'humour. Il filme en gros plans des salades qui vont se faire exploser. A un autre moment, il met de la salade dans un aquarium pour représenter une sorcière noyée dans un tonneau.

L'humour ne s'arrête pas au parti pris très particulier du film. Peter Strickland s'amuse également à se moquer des producteurs du film qui ne sont là que pour faire de l'argent et coucher avec les actrices. Ils n'ont aucune conscience artistique. Quand le producteur du film déclare que “Personne n'a jamais vu ce genre d'horreur”, il n'est pas là pour flatter Gilderoy. Il est plutôt en train de se dire que tout cela va lui permettre de se faire un maximum d'argent.

Peter Strickland se moque également de la qualité très relative du jeu des actrices (“même un hamster jouerait mieux”), qui se borne bien souvent à hurler dans tous les sens.

Cela étant, le film ne se contente pas d'amuser le spectateur. Il le mène vers des contrées étranges, avec une pellicule qui finit par griller. La fin du film se termine de manière particulièrement ouverte avec notre principal personnage.

Au final, si Berberian sound studio est très original, il n'en demeure pas moins un film très déstabilisant et difficile à regarder, si l'on n'est pas en phase avec celui-ci. Pour ma part, même si certaines scènes m'ont semblé amusantes et d'autres assez troublantes, je n'ai pas été très réceptif à cette oeuvre.

Dellamorte dellamore (1994, Italie) de Michele Soavi :

La critique du film :

Pour des raisons professionnelles, Michele Soavi, à qui une rétrospective était dédiée lors de ce festival, n'a pu être présent pour évoquer ses films. Pour autant, le plaisir de voir un chef d'oeuvre tel que Dellamorte dellamore sur grand écran est énorme. On assiste à une oeuvre hors-norme, qui surpasse largement le pourtant très sympathique Bloody Bird du même Michele Soavi.

Dans ce film qui date de 1994, le cinéaste transalpin adapte avec brio la bande dessinée Dylan Dog.

La grande réussite tient notamment à son casting. Rupert Everett incarne à merveille le rôle de Francesco Dellamorte, un gardien de cimetière, qui vit seul avec son assistant (joué par un des anciens Garçons Bouchers) et qui doit tuer des morts qui reviennent à la vie. Son personnage décalé nous offre des moments inoubliables. Véritable conte macabre où Eros et Thanatos sont plus que jamais présents, Dellamorte dellamore bénéficie aussi de la présence de la magnifique Anna Falchi qui rend la pareille au personnage de Francesco Dellamorte, en jouant plusieurs rôles dans le film.

Déroutant, magnétique, humoristique, fantastique, Dellamorte dellamore est tout cela à la fois. Mais c'est aussi et surtout une très belle histoire d'amour, narrée à sa façon par un auteur transalpin qui a été fortement influencé par son maître, le grand Dario Argento mais aussi par Mario Bava. Il faut dire que le travail rendu sur la photographie est impressionnant. Le film est d'ailleurs d'autant plus marquant quand on a la possibilité, comme lors de ce festival, de le voir sur grand écran.

Certaines scènes sont sublimes, à l'image de cette séquence d'amour qui a lieu dans le cimetière, avec les lucioles qui entourent les deux amants. Et puis le film comporte plusieurs degrés de lecture, notamment par les apparitions très différentes jouées par Anna Falchi. Si l'amour est toujours présent, la mort rôde également, ce qui prouve bien que l'on a affaire à un auteur passionné par ces thématiques.

Avant de mettre en scène l'excellent Arrivederci amore ciao, Michele Soavi aura donc durablement marqué les esprits avec ce fabuleux Dellamorte Dellamore, film inclassable et pour autant génial.

The collection (2012, Etats-Unis) de Marcus Dunstan :

La critique du film :

Scénariste de la franchise Saw depuis le quatrième épisode (autant dire les plus mauvais épisodes...), Marcus Dunstan est un jeune cinéaste qui a connu une ascension rapide. En 2009, il met en scène de manière efficace – à défaut d'être original – The collector.

Avec The collection, Marcus Dunstan signe la suite de The collector, un film où un psychopathe prenait un plaisir certain à séquestrer ses victimes de manière très méthodique.

De son côté, The collection parvient haut la main à intégrer la catégorie “nanar” car il cumule à un tel niveau les fautes de goût qu'il en devient un film d'horreur involontairement drôle.

Tout y passe dans ce long métrage : la mise en scène est hachée, la distribution joue comme un pied, le scénario est totalement prévisible et surtout les scènes sont irréalistes et s'enchaînent de façon abracadabrantesques.

Commençons par la mise en scène. L'ami Marcus Dunstan a pris le parti de nous livrer un ersatz de Saw. C'est bien simple, du début à la fin de The collection, on a l'impression d'assister à un clip géant qui dure plus d'une heure trente minutes. Du coup, à notre grand désarroi, à force de contempler des scènes “cut”, on ne voit pas grand chose et les plans deviennent quasi illisibles.

Si la mise en scène est pathétique, le scénario est du même niveau. Et là, il y a franchement matière à rigoler. Pour donner un exemple savoureux, au début du film, un homme parvient à échapper aux griffes du fameux tueur en série. Etant gravement blessé, il fait logiquement un passage par la case hôpital. Pourtant, son état de santé ne l'empêche pas de prêter main forte à une équipe de mercenaires chargée de retrouver la fille d'un homme riche, qui a été kidnappée par le collector. Cet homme a une faculté de récupération qui force le respect.

Pour que le spectacle soit total, il est nécessaire d'avoir un casting de troisième zone. Et là non plus on n'est pas déçu, tant les acteurs jouent tous plus faux les uns que les autres.

Au final, que dire de The collection ? Film impersonnel, qui souffre cruellement d'un manque d'originalité et d'une mise en scène trop hachée, ce long métrage n'en demeure pas moins une pépite pour les amateurs de nanar. En effet, le film bénéficie d'un rythme alerte et surtout les scènes sont tellement ratées qu'elles en deviennent hilarantes.

8) Requiem pour un massacre (1987, URSS) de Elem Klimov

La critique du film :

Réalisé en 1985 par le grand et rare cinéaste russe Elem Klimov, auteur notamment de L’agonie, extraordinaire biographie de Raspoutine, Requiem pour un massacre est un véritable choc émotionnel.

Se déroulant durant la seconde guerre mondiale dans la campagne biélorusse, le film suit le parcours d’un jeune garçon qui décide de s’engager chez les partisans anti-nazis et qui va être confronté aux horreurs de la guerre.

Rappelant la trame du chef d’œuvre de Tarkovski, L’enfance d’Ivan, Klimov s’éloigne pourtant du traitement poétique du célèbre cinéaste russe pour une approche ultra-réaliste.

Suivant pas à pas son héros, Klimov entraîne avec lui le spectateur qui découvre avec les yeux du garçon la folie humaine. Véritable cauchemar sur pellicule, Requiem pour un massacre est un film incroyablement physique, où le spectateur semble ressentir tout ce que ressent le jeune garçon.

Le film est une errance terrifiante dans la campagne, où le héros va d’atrocités en atrocités, entraînant parfois avec lui une pure jeune fille. Klimov ne décrit ni exploits héroïques, ni scènes de bravoure, ni discours didactiques, il se focalise uniquement sur la violence inhérente à la guerre et la mort. Seul survivre importe dans ce chaos qui semble ne jamais finir et qui débouche sur la fin de l’innocence.

Ponctué de scènes toutes plus impressionnantes les unes que les autres (celle où le spectateur découvre les cadavres des membres de la famille du garçon entassés derrière une ferme ; celle où le garçon et la fille sont contraints de traverser un enfer de boue pour échapper à la mort ; la séquence du massacre du village, d’un réalisme quasi-insoutenable ou encore la tétanisante scène finale où le garçon tire comme un forcené dans une flaque d’eau), Requiem pour un massacre est une expérience traumatisante, où le spectateur a l’impression permanente d’être avec les protagonistes au cœur de la guerre.

Klimov a ici réalisé l’un des films de guerre les plus intenses et les plus remarquables de l’histoire du cinéma. Il montre la guerre telle qu’elle est vraiment, sale, dégueulasse, transformant les hommes (alliés ou ennemis) en bêtes féroces et ne faisant que des victimes. D’une rare cruauté, Requiem pour un massacre constitue une sorte de point de non-retour dans la description de la barbarie humaine et hante encore longtemps le spectateur après ces visions apocalyptiques.

Ce film a sans aucun doute été l'un des moments forts de ce festival car il est particulièrement marquant. Certains spectateurs sont ressortis sonnés à l'issue de la séance.

Les séances du dimanche 31 mars 2013

9) L'enfant miroir (1990, Angleterre) de Philip Ridley

La critique du film :

Philip Ridley est un auteur rare. Il faut dire que le cinéma constitue la partie la plus infime de son oeuvre. Dès lors, avoir la possibilité de voir sur grand écran L'enfant miroir – film inédit en salles – en version originale sous-titrée français est un véritable plaisir.

L'enfant miroir a comme principal protagoniste Seth Dove, un garçon âgé de neuf ans. Il vit dans un petit village des Etats-Unis, après la deuxième guerre mondiale.

Ce long métrage s'intéresse à la période de l'enfance. Le jeune Seth doit composer avec deux problèmes : l'un inhérent à sa famille, l'autre concernant un contexte particulier. La famille de Seth est loin d'être un cadeau : sa mère, qui paraît folle, a des tocs. Quant à son père, c'est une personne lâche et stressée en permanence. Il se fait même taper par sa femme.

L'enfant miroir est très maîtrisé sur le plan technique. On a droit à de très beaux cadrages qui sont filmés à hauteur du jeune personnage principal. On ressent dès lors son stress, son spleen et sa frustration.

Le film ne se contente pas d'avoir comme thématique l'enfance, et notamment sur l'enfance volée. C'est aussi une oeuvre qui traite des conséquences de la guerre. Une jeune femme, Dolphin, considérée comme une sorcière aux yeux des enfants, vit recluse dans une maison isolée. Elle n'arrive pas à se remettre du décès de son époux qui est mort à la guerre : “Le matin je me lève et la moitié de moi reste dans mon lit.” La guerre a également fait des dégâts sur ceux qui y ont participé et en sont revenu. C'est le cas de Cameron Dove, le grand frère de Seth, qui a été traumatisé par la guerre dans le Pacifique et dont il ne veut pas parler.

L'enfant miroir est un film subtil qui joue sur plusieurs niveaux : c'est d'abord un film sur l'enfance sacrifiée (y compris avec ces kidnappings), c'est aussi un film sur une Amérique meurtrie ; c'est enfin un film proche du fantastique avec par exemple cette voiture étrange qui rôde qui représente la mort ou encore l'anglaise Dolphin qui est prise par les enfants pour une sorcière et un vampire.

Bien que se déroulant dans un environnement très lumineux et doté d'une mise en scène quasi atmosphérique, le film L'enfant miroir est un pur drame.

Au niveau de la distribution, le jeune acteur qui interprète Seth Dove est parfait dans le rôle de ce garçon isolé qui se sent désespérément seul, n'ayant aucun soutien familial et voyant disparaître autour de lui ses jeunes copains. Le rôle de son grand frère échoit à un jeune et beau Viggo Mortensen, qui ne parle pas beaucoup mais laisse transparaître beaucoup d'émotion.

Au final, L'enfant miroir est un film très fin, riche sur le plan thématique et doté de sublimes paysages naturels. Toutefois, c'est un film assez exigeant qui demande un minimum de concentration au spectateur.

10) Gods and monsters (1998, Angleterre) de Bill Condon

La critique du film :

James Whale est connu pour la majeure partie des gens comme étant l'auteur de films d'horreur classiques tels que Frankenstein et La fiancée de Frankenstein. Pourtant ce réalisateur britannique a mis en scène des films dans des genres très différents.

Le film Gods and monsters s'intéresse à la fin de la vie de James Whale, connu pour avoir une vie dissolue. Il est notable que ce film n'est pas une biographie mais l'adaptation du roman.

Ce film n'est jamais sorti en France et c'est donc une exclusivité de premier choix que de pouvoir le regarder dans une salle de cinéma.

Le réalisateur de ce long métrage est Bill Condon, pas franchement reconnu du grand public, si ce n'est récemment après avoir mis en scène les deux derniers Twilight.

Dans Gods and monsters, on suit deux principaux personnages : il y a bien entendu Jimmy (James) Whale et un jardinier, Clay Boone, qui plaît beaucoup à Jimmy.

Le film ne manque pas d'humour, en montrant par exemple que Jimmy Whale prêt à tout pour voir la nudité de certains hommes. Ainsi, lorsqu'un jeune homme vient dans la demeure de James Whale pour l'interviewer, celui-ci n'accepte de répondre à ses questions que s'il ôte un habit à chaque question posée. L'intervieweur termine en slip ! Plus tard, lorsque le réalisateur de Frankenstein rencontre Clay Boone, il décide de le peindre en tant que modèle pour arriver à ses fins. A un autre moment, James Whale fait état à Clay Boone des jeunes gens qui sont passés dans sa demeure pour poser nus : il y repense en souriant et on a droit alors à un flashback d'hommes nus dans une piscine.

Cela étant, on constatera que le film devient de plus en plus dramatique. Car James Whale, qui a participé à la première guerre mondiale, ne s'est pas remis de cette période sombre de l'histoire. Le masque à gaz qu'il a conservé chez lui est là pour lui rappeler la première guerre mondiale. Surtout qu'à cette époque il aimait l'un de ses camarades d'infortune, Barnett. A de nombreuses reprises dans le film, James Whale se rappelle la guerre et son amour qui est décédé à cette époque. Ses souvenirs sur cette période pénible sont toujours vivaces. Comme il le dit à un moment donné, “les seuls vrais monstres sont ici”. Il évoque les souvenirs qu'il a toujours dans sa tête.

La relation entre Jimmy Whale et Clay Boone est très bien étudiée. Comme le second refuse les avances du premier, il s'établit en fin de compte une sorte de relation d'amitié. Dans une très belle scène rêvée par Clay Boone, il voit James Whale retrouver son amant mort à la guerre et s'allonger à ses côtés. Une façon de boucler la boucle et de mettre le célèbre metteur en scène en paix.

Gods and monsters ne se résume nullement à la carrière horrifique de James Whale ni à son penchant pour les hommes. C'est au contraire une fiction qui évoque tendrement et avec humour la fin de vie d'un vieil homme qui se rappellera à jamais son amour de toujours. C'est aussi une belle histoire d'amitié entre deux hommes, Jimmy Whale et Clay Boone, qui n'ont à la base rien en commun. L'acteur Ian Mc Kellen (le Gandalf du Seigneur des anneaux) est excellent dans le rôle de cet homme amateur de beaux éphèbes, prêt à tout pour réussir à ses fins. Brendan Fraser (Darkly Noon) est pour sa part également très bon pour jouer cet homme athlétique mais peu instruit et qui finit par comprendre ce que pense James Whale.

Au final, Gods and monsters est un très bon drame qui relate à sa façon la fin de vie de James Whale. Une sortie en DVD et/ou en blu ray de ce long métrage serait on ne peut plus méritée.

11) Home sweet home (France, 2013) de David Morley :

La critique du film :

Après une première incursion dans le genre avec Mutants (2009), un film de virus, le Français David Morley est de retour avec un “home invasion movie” intitulé tout bonnement Home sweet home.

Le scénario de Home sweet home est assez simple : un psychopathe s'introduit dans la maison d'une gentille petite famille. Il s'installe tranquillement dans la maison de ses futures victimes pour ensuite les séquestrer. Evidemment, avec un tel script, il est difficile d'être original dans un genre ultra balisé.

Pour autant, même si David Morley doit composer avec les codes du genre, il a plusieurs idées qui rendent son long métrage tout à fait intéressant, à défaut d'être novateur. Ainsi, on apprécie qu'il prenne son temps pour installer son film. Le tueur, dont on ne saura jamais les motivations, prend possession des lieux en installant divers objets, en verrouillant toutes les fenêtres et en neutralisant les systèmes de communication, de telle sorte qu'il devient quasi impossible de sortir de la maison une fois que l'on y est rentré.

En cela, la maison, dont on découvre progressivement les différentes pièces, devient indirectement un personnage à part entière du film. On se demande comment les protagonistes vont faire pour échapper au psychopathe qui a jeté son dévolu sur eux.

Cela fait l'objet de la deuxième partie du film. Evidemment, elle est bien plus démonstrative que la première. Cela étant, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les scènes sanglantes ne sont pas nombreuses. Elles en sont d'autant plus marquantes. Elles bénéficient d'ailleurs de SFX tout à fait probants. La deuxième partie du film, même si elle est plus attendue, avec notamment un jeu du chat et de la souris qui se met en place entre le psychopathe et l'héroïne, apporte néanmoins quelques éléments originaux.

Mine de rien, avec Home sweet home, on se situe dans un film d'ambiance, qui maintient une tension permanente.

Côté distribution, les deux acteurs qui interprètent l'infortuné couple sont probants dans leurs rôles respectifs.

En synthèse, si Home sweet home investit un champ horrifique qui a déjà donné lieu à de très nombreuses productions, le film parvient malgré tout à tirer son épingle du jeu.

12) Modus anomali, le réveil de la proie (2012, Indonésie) de Joko Anwar

La critique du film :

Quatrième film du jeune cinéaste indonésien Joko Anwar, Modus anomali : la proie du tueur a été désigné par le rédacteur en chef du magazine Mad Movies, comme un film transgenre.

Dès le début, on est plongé dans une ambiance étrange. On aperçoit un homme qui sort de terre au milieu de nulle part, dans une forêt. Se demandant bien ce qui lui arrive, cet homme entre dans une maison en bois où des indications l'invitent à visionner une vidéo. On songe alors à la saga des Saw. D'autant que la vidéo nous montre une femme qui se fait égorger en direct.

Et pourtant, on est bien loin du compte. Car jusqu'à la fin du film, la surprise va être de rigueur. Le principal personnage du film apprend qu'il est l'époux de la femme qu'il a vu se faire égorger, et qu'il a deux enfants. Il ne sait pas dans quelle galère il se trouve.

Et le spectateur n'en sait pas plus. Le réalisateur aime jouer avec son auditoire en disséminant ça et là des des pistes à suivre. Mais le film a toujours un coup d'avance et il est bien difficile de deviner ce qui va se passer.

A la fin, le film retombe bien sur ses pieds, avec une originalité certaine, dans un cinéma de genre qui est pourtant souvent ultra balisé.

En plus d'un scénario subtil et bien vu dans l'ensemble, le film bénéficie de plusieurs autres qualités. La photographie du film est superbe. Le directeur photo a très bien su tirer parti de l'environnement naturel dans lequel a été tourné Modus anomali.

Deuxième qualité : l'interprétation du film. L'acteur Rio Dewanto, qui joue le rôle de John Ewans, est particulièrement crédible. Cet acteur interprète très bien son personnage. Il a sans nul doute de l'avenir au niveau de sa carrière.

Et puis dernier avantage, qui a déjà été évoqué précédemment, le film est transgenre et ne peut donc pas être rangé dans un type de film en particulier. On va de surprise en surprise et l'ambiance de ce long métrage est pour le moins étrange. Si le terme est souvent galvaudé, on peut raisonnablement affirmer que Modus anomali a une atmosphère quasi lynchienne.

Au final, si Modus anomali : le réveil de la proie est un film surprenant, il constitue une bonne surprise.

13) Possession (1981, France / RFA) d'Andrzej Zulawski :

La critique du film :

Le festival Hallucinations collectives a gâté ses spectateurs, leur donnant l'occasion rare de visionner le film Possession de Zulawski dans une copie 35 mm. En préambule, on a eu droit à une présentation du film par Nicolas Boukhrief qui nous a fait part de son amour pour ce film, à tel point qu'il a été jusqu'à devenir à un moment donné assistant réalisateur de Zulawski.

Pour revenir au film, Possession est clairement un film de Zulawski puisqu'il rentre très bien dans sa filmographie. C'est un film qui sur un couple qui se désagrège. Les rapports entre les différents protagonistes sont très violents, tant d'un point de vue physique qu'au niveau des dialogues. Les mots échangés entre les personnages sont loin d'être anodins et contribuent à une réflexion sur les rapports hommes – femmes. A titre non exhaustif, on peut relever les phrases suivantes : “Je suis le seul dans ta vie à avoir des droits car je n'en réclame aucun” ; “Je suis en guerre contre les femmes car elles sont dangereuses”.

La mise en scène très dynamique, voire même chaotique, se met au rythme des sentiments exacerbés des personnages du film. Sur ce point, la scène du métro est inoubliable avec une Isabelle Adjani quasi hallcucinée qui bouge, hurle dans tous les sens et paraît en transe.

A noter que ce film comporte un aspect fantastique avec cette créature visqueuse qui réside dans l'appartement crasseux du personnage joué par Isabelle Adjani. Cette créature étrange entretient des rapports étroits avec cette dernière et prend progressivement forme humaine, ce qui ne fait que renforcer l'aspect paranoïaque du film.

Même s'il ne manque pas de qualités, Possession n'en demeure pas moins un film exigeant, qui demande une certaine attention du spectateur.

Pingbacks:

Cet article n'a pas de Pingbacks pour le moment...

Article pr�c�dent: In�dit en DVD en France : Gods and monsters de Bill CondonArticle suivant: Woman with no Name : La critique

| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |

|---|---|---|---|---|---|---|

| << < | > >> | |||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

Le Blog des DVDpasChériens

Les dvdpascheriens ayant la fibre journalistique peuvent participer à ce blog. Sur le thème des DVD, de la HD et de la vente en ligne. On y trouve des critiques, des dossiers, des articles sur les nouveautés ...

Rechercher

Cat�gories

- Toutes

- Box office cinéma (50)

- Dossier (34)

- Interview (42)

- Nouveautés (615)

- Point de vue (11)

- Test / Critique (1511)

- Test de commande (10)

- Top 10 (31)

Archives

- Janvier 2017 (1)

- Novembre 2016 (3)

- Octobre 2016 (3)

- Septembre 2016 (5)

- Ao�t 2016 (7)

- Juillet 2016 (3)

- Juin 2016 (4)

- Mai 2016 (6)

- Avril 2016 (3)

- Mars 2016 (4)

- F�vrier 2016 (7)

- Janvier 2016 (12)

- Suite...

Qui est en ligne?

- Visiteurs: 16

Divers

Flux XML

Flux XML

- RSS 0.92: Articles, Commentaires

- RSS 1.0: Articles, Commentaires

- RSS 2.0: Articles, Commentaires

- ATOM 1.0: Articles, Commentaires