Le Blog des DVDpasChériens

Archives pour: Mars 2011

31.03.11

Titre du film : Jimmy Rivière

Réalisateur : Teddy Lussi-Modeste

Durée du film : 1h30

Date de sortie au cinéma : 9 mars 2011

Avec : Guillaume Gouix (Jimmy Rivière), Béatrice Dalle (Gina), Hafsia Herzi (Sonia), Serge Riaboukine (José), etc.

Par Nicofeel

Réalisé par Teddy Lussi-Modeste, Jimmy Rivière est un film qui s'intéresse aux gens du voyage, dont fait d'ailleurs partie le cinéaste.

Lors de l'une des premières scènes du film, on assiste au baptême de Jimmy Rivière, le personnage principal du film. Il s'agit d'un baptême déclaré chrétien mais il faut noter que la mouvance religieuse dont il est question dans le film correspond précisément au pentecôtisme.

Dans la communauté gitane, le pentecôtisme est très présent. Le pentecôtisme est un mouvement religieux fondamentaliste assimilé au protestantisme. Ses adeptes prônent le baptême par le Saint-Esprit et la guérison par la prière.

Le film est une sorte de tranche de vie, avec ce Jimmy Rivière qui fait partie de la communauté gitane mais qui ne sait pas trop bien quel sens donner à sa vie : continuer à être fidèle à sa communauté, comme il vient de le faire en se faisant baptiser ou se remettre à la boxe, sa passion dans le monde des gadjé, ceux qui ne sont pas des tsiganes.

Porté par un excellent Guillaume Gouix (vu notamment dans plusieurs téléfilms) qui interprète brillamment le rôle de Jimmy Rivière, le film joue sur beaucoup d'oppositions : Jimmy Rivière cherche une certaine sérénité alors qu'il est prêt à exploser à tout moment ; il apprécie sa communauté mais il fréquente une gadji ; il déclare qu'il se sent un homme nouveau en étant devenu un chrétien mais il oublie bien vite les préceptes qu'on lui a enseignés en la matière ; il aime les gens avec qui il est proche mais il ne sait pas toujours comment leur dire qu'il les aime.

Fiction qui est parfois proche du documentaire par sa capacité à décrire avec une belle minutie l'esprit de la communauté du voyage, Jimmy Rivière n'en reste pas moins un film très réussi aussi bien dans sa mise en scène (beaucoup de scènes amples et dynamiques) que dans les rapports humains qu'il établis. Certaines scènes sont particulièrement marquantes : il y a d'abord une des premières scènes où Jimmy Rivière se fait baptiser dans l'eau et où tout le monde est à ses côtés, prouvant ainsi la solidarité de la communauté gitane ; il y a ensuite cette très belle scène où Jimmy et sa sœur sont quasiment côte à côte et où cette dernière se confie à lui pour lui dire qu'elle vit avec un homme qu'elle n'aime pas mais qu'elle le fait car on ne peut pas vivre avec un gadjo dans la communauté tsigane ; il y a enfin cette très belle scène où Jimmy est filmé en contre-jour et où il apparaît illuminé comme s'il en venait à être jugé pour le jugement dernier par le pasteur de la communauté, José. Ce dernier est interprété par un excellent Serge Riaboukine, ô combien crédible dans le rôle de ce pasteur au passé trouble qui fait la pluie et le beau temps dans la communauté et qui n'hésite pas à faire jouer de ses relations pour obtenir des terrains où installer les siens.

On voit donc bien que le casting du film est de qualité et permet d'autant plus facilement de se fondre dans cette communauté gitane qui est extrêmement chaleureuse mais n'accepte pas de recueillir des étrangers. C'est ainsi que dans ce film placé sous le signe du destin, Jimmy Rivière doit faire de nombreux choix : la boxe ou la religion ; sa copine gadji ou une femme de sa communauté ; quelle est la place de sa famille dans cet univers ? Autant de questions qui se posent à Jimmy et qui expliquent sans doute pourquoi le principal protagoniste du film est parfois particulièrement peu prolixe.

Film qui joue beaucoup sur les relations humaines qui sont parfois tout en douceur, presque portés par la grâce (voir les déclarations de Jimmy quand il croit vraiment à la religion), ou au contraire assez violentes (les combats de boxe, les relations sexuelles presque bestiales entre Jimmy et sa copine, interprétée par une Hafsia Herzi qui se montre très volontaire dans le film) , Jimmy Rivière est un beau film. S'il n'apporte pas franchement de réponse quant au lien entre les gitans et les gadjé, comme on peut le constater avec sa fin assez ouverte, il n'en reste pas moins un film original sur une communauté qui n'est pas forcément très connue, mis à part les clichés ou les archétypes répandus dans notre société. Teddy Lussi-Modeste est donc un cinéaste à suivre de près.

30.03.11

Titre du film : Parents

Réalisateur : Bob Balaban

Durée du film : 1h21

Date de sortie au cinéma : 1989 (film inédit en DVD)

Avec : Randy Quaid (Nick Laemle, le père), Mary Beth Hurt (Lily Laemle, la mère), Bryan Madorsky (Michael), etc.

Réalisé par Bob Balaban à la fin des années 80, Parents se déroule dans les années 50. La famille Laemle composée d'un couple, Nick et Lily, et de leur enfant Michael âgé d'une dizaine d'année, vient juste de s'installer dans un beau pavillon où toutes les maisons se ressemblent et où la vie des gens semble paisible.

Comme on peut s'en douter, le cinéaste va s'attacher à montrer que tout ceci n'est qu'une apparence. Les tous premiers plans du film sont d'ailleurs particulièrement évocateurs : on commence par la bouche d'un enfant puis on se focalise sur son regard. Le réalisateur nous met sur une piste : le référent du film va être le jeune Michael.

Quand on a une dizaine d'années comme Michael, on se pose beaucoup de questions et on est parfois en proie à des peurs enfantines.

Le film Parents a ceci d'original qu'il adopte le point de vue de l'enfant. La mise en scène se marie d'ailleurs parfaitement avec ce choix. Le réalisateur agrémente ainsi son film de nombreux plans filmés en grand angle. Bob Balaban insiste ainsi sur les perspectives, pour mieux marquer la différence de taille entre les personnages du film et notamment entre le gamin et ses parents. Le metteur en scène place aussi parfois sa caméra au sol pour filmer les pas des gens.

Pour conférer une ambiance particulière à son film, le cinéaste ne s'arrête pas là. Il se plaît à jouer sur des opposés : en surface, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes avec ces maisons bourgeoises des années 50 qui sont très bien entretenues. Quant aux familles, elles fleurent bon le bonheur. Que demander de plus ? Les gens ont tous une voiture, de beaux habits (le film est volontairement rétro) et bénéficient des avancées technologiques qui leur simplifient la vie de tous les jours. Oui mais voilà tout ceci n'est qu'un voile, une apparence.

On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Sauf que dans le cas présent, Michael est un jeune enfant taciturne ! Cela ne l'empêche pas de se poser beaucoup de questions quant aux mœurs de ses parents. Il s'étonne de devoir manger tout le temps de la viande, du déjeuner jusqu'au dîner. Il soupçonne de plus en plus ses parents de s'adonner à des pratiques bien étranges. Et il faut dire que certains indices ne laissent aucun doute, notamment lorsque l'assistance sociale est tuée et que l'on assiste à la scène suivante à un barbecue.

Dans Parents, on comprend assez rapidement que le cannibalisme est la thématique centrale du film. Dès lors, il n'est pas étonnant que Michael soit particulièrement perturbé dans sa famille. Non seulement il est choqué d'avoir surpris ses parents en train de faire l'amour, mais surtout il a du mal à s'adapter au mode de vie de ses parents. C'est ainsi que le film est émaillé de plusieurs scènes de cauchemars. Ce côté onirique où le sens du macabre est bien mis en valeur permet une fois de plus d'adopter le point de vue de l'enfant. On assiste à une première scène cauchemardesque où Michael se noie dans un océan de sang. Une autre fois, Michael voit en en couleurs puis en noir et blanc une main ensanglantée dans l'évier de la cuisine mais aussi du sang qui apparaît sur le réfrigérateur. On comprend aisément que tous ces rêves sont symptomatiques des soupçons qu'il a contre ses parents. Cet enfant est terrorisé par ce qu'il croit comprendre autour de lui. Dans la dernière partie du film, les scènes d'horreur, jusque-là suggérées, vont devenir explicites, comme pour rappeler que tout ceci n'est pas qu'un mauvais rêve.

Pendant plus d'une heure vingt, Bob Balaban aura baladé son spectateur dans un univers oppressant. Si l'humour noir du film est omniprésent et contribue à faire retomber la pression, il n'empêche que Parents joue beaucoup sur la notion de peur. La maison de la famille Laemle a beau être jolie, il n'empêche qu'à l'intérieur on s'adonne à des pratiques pour le moins spéciales. Bob Balaban distille une ambiance étrange avec des scènes qui évoquent le cannibalisme mais ne font que le suggérer. C'est une manière astucieuse de délivrer un message fort contre cette american way of life qui a été si longtemps montrée en exemple. De la même manière qu'un Brian Yuzna avec Society ou qu'un Paul Bartel avec Eating Raoul, Bob Balaban renvoie l'Amérique bien pensante et bien proprette à ses chères études.

En plus d'une interprétation sans faille de ses acteurs principaux, et notamment du gamin qui est vraiment parfait dans son rôle, Parents peut se targuer d'une excellente bande son signée Angelo Badalamenti, le compositeur attitrée des BO de David Lynch, qui signe ici des morceaux qui sont tout à la fois enjoués et dérangeants. La bande son est à l'image du film : à la fois décontractée et amusante (le film joue clairement sur le côté humour noir) et à la fois stressante.

Le réalisateur Bob Balaban livre en somme un film atypique, loin des canons habituels des films d'horreur. La réussite de Parents est donc d'autant plus mérité. Si le film est sans concession, comme le prouve le final qui laisse à penser que Michael est recueilli par des gens semblables à ses parents, Bob Balaban rappelle à juste titre que tout ceci ne reste qu'une fiction, en présentant ses différents acteurs sous la forme de vignettes rétro.

29.03.11

Titre du film : Incendies

Réalisateur : Denis Villeneuve

Durée du film : 2h03

Date de sortie au cinéma : 12 janvier 2011

Avec : Lubna Azabal (Nawal), Mélissa Désormeaux-Poulin (Jeanne Marwan), Maxim Gaudette (Simon Marwan), etc.

Par Nicofeel

Le canadien Denis Villeneuve s'était fait connaître en France par son film dramatique un 32 août sur Terre, lequel comportait toutefois de nombreuses séquences assez drôles. Dans Incendies, son nouveau film, il ne faut pas chercher de séquences humoristiques, il n'y en a aucune. Et pour cause. On est dans un pur drame et on ne sort jamais du genre.

Denis Villeneuve a fait un film très sérieux et à son crédit on peut noter que les thématiques de ce long métrage sont nombreuses : le deuil, les questions de l'origine, le fanatisme religieux, les relations familiales, la guerre civile.

Le cinéaste canadien fait preuve d'une grande ambition dans ce film et c'est d'autant plus à son honneur.

Adaptant la pièce de Wajdi Mouawad, Denis Villeneuve débute son film par un travelling arrière où l'on voit de de beaux paysages du Moyen-Orient puis des enfants qui se font raser le crâne. Cette scène est symbolique du film avec d'une part la beauté de la nature et d'autre part la façon dont l'homme pervertit l'environnement dans lequel il évolue, ici par la violence.

La suite immédiate du film met en scène plusieurs des protagonistes. Là encore, pas de quoi s'amuser puisque deux personnes, Jeanne et Simon, se rendent chez le notaire pour hériter de leur mère. Surtout, ce moment est l'occasion pour eux d'apprendre qu'ils auraient un frère et que leur père ne serait pas mort.

L'héritage étant conditionné à la recherche de ces personnes, Jeanne s'en va au Liban, où a résidé sa mère dans ses jeunes années.

Le film de Denis Villeneuve est intéressant car il va particulièrement évoquer la question des origines. Mais du coup le film n'est pas forcément facile d'accès. Car les flashbacks sont nombreux. On va passer un bon moment du récit à en apprendre sur cette mère que finalement Jeanne et Simon ne connaissent pas autant qu'ils le pensent.

C'est l'occasion aussi pour le cinéaste de traiter indirectement de l'histoire. On comprend assez bien que les événements qui nous sont proposés sont ceux du Liban, et notamment de la guerre civile qui a eu lieu en 1975. L'incendie du bus de Palestiniens (qui explique en partie le titre du film) évoque immanquablement les relations tendues entre le Liban et la Palestine. Cette scène est vraiment marquante car elle montre que des gens sont prêts à tuer en raison d'un fanatisme religieux. Le coup de l'enfant qui se fait tuer de sang froid en est vraiment impressionnant. Et puis l'image du bus qui est en train de brûler continue de trotter dans la tête du spectateur après le visionnage du film.

D'autres scènes sont également impressionnantes et sont révoltantes de notre point de vue d'occidental. Il y a ainsi le fait qu'en raison de nationalités différentes, des gens sont interdits de fréquenter d'autres personnes et sinon l'exclusion du groupe est à craindre. Les valeurs familiales sont différentes des nôtres.

Et puis le film est assez dur à regarder car il évoque sans ambages les difficultés qu'a rencontrées cette femme, Nawal, la mère de Jeanne et de Simon, qui a dû quitter sa famille, arrêter ses études, être emprisonnée et accepter en prison des choses inacceptables.

Le réalisateur Denis Villeneuve crée des ponts entre la petite et la grande histoire, à tel point qu'on a l'impression que ce qui se passe à l'écran a vraiment eu lieu. Par ailleurs, le cinéaste invite le spectateur à s'interroger sur la nature de la condition humaine. Car finalement c'est un monde abject, en pleine déroute, où l'on se permet des choses horribles sous le prétexte religieux, qui nous est conté.

Sur le plan historique et social, le film s'avère captivant. Ce n'est pas que sur ces plans que le film demeure attrayant. En effet, la question des origines des deux enfants prend quasiment la forme d'un jeu de pistes et va donner lieu à une révélation pour le moins déroutante, qui amène elle aussi à d'autres questions.

Au niveau de l'interprétation, tous les acteurs sont de qualité et permettent d'autant plus facilement une certaine identification. On est donc happé par cette histoire qui est très prenante.

Incendies est au final un film de qualité qui traite d'un grand nombre de sujets avec beaucoup d'à propos. Il n'en demeure pas moins un film assez dur à regarder car la vision du monde est plutôt désenchantée. A voir en connaissance de cause.

28.03.11

Titre du film : Fighter

Réalisateur : David O. Russell

Durée du film : 1h40

Date de sortie au cinéma : 9 mars 2011

Avec : Mark Wahlberg (Micky Ward), Christian Bale (Dicky Eklund), Amy Adams (Charlene Fleming), Melissa Leo (Alice Ward), Jack McGee (George Ward), etc.

Par Nicofeel

Depuis Million dollar baby (2004) de Clint Eastwood, on n'avait pas connu ça : un film sur la boxe qui nous émeut profondément.

Et pourtant c'est bel et bien le tour de force que vient de réussir le cinéaste David O. Russell, auteur jusque-là de films sympathiques mais qui étaient loin de casser la baraque (Les rois du désert ; J'adore Huckabees).

Avec Fighter, le réalisateur américain s'inspire de la vie de Micky Ward, boxeur légendaire qui, après une série importante de défaites, a connu une ascension majestueuse le menant jusqu'au titre de champion du monde en 2000. Pour autant, il ne faut pas s'y tromper : on n'est pas dans un Rocky. Les combats que l'on voit dans le film sont certes importants car ils sont très intenses.

Mais ce qui passionne David O. Russell c'est sans conteste tout le contexte familial. Ainsi, dans le film la clé des défaites et des victoires tient en particulier des relations qu'entretient Micky Ward avec sa famille. Cette dernière vit dans une ville pauvre des Etats-Unis, Lowell. Le frère aîné (de 7 ans) de Micky Ward, Dicky Ward fut à la fin des années 70 une star locale après avoir vaincu le boxeur Sugar Ray (1978) mais depuis il est tombé dans la consommation du crack et n'a jamais pu relancer sa carrière.

Au début du film, on le voit entraîner de façon très irrégulière (retards fréquents) son frère Micky dans une salle de sport minable. On comprend que Micky ait dès lors du mal à s'en sortir dans le milieu de la boxe. Surtout que sa mère, qui s'est autoproclamée comme étant son manager, lui trouve des combats complètement foireux contre des adversaires qui ont bien souvent un poids nettement supérieur à celui de Micky Ward, d'où des résultats catastrophiques.

Le film relate bien dans sa première partie cette série infernale de défaites où Micky se prend branlée sur branlée. Malgré cela, Micky continue de faire confiance à son frère Dicky et sa mère, véritable matriarche qui règne en maître sur ses 7 filles avec qui vit. Fighter établit bien la difficulté de Micky qui voit clairement qu'il n'y a pas d'espoir à continuer de la sorte et qui a cependant besoin de sa famille. Sa famille étouffe Micky Ward et l'empêche de progresser mais il en a besoin. Même quand il décidera de prendre de la distance avec sa famille, Micky Ward continuera d'être lié avec elle. Le lien qu'il a avec son frère Dicky est révélateur des liens qu'il a avec sa famille : bien que Dicky soit très différent de lui, il reste son grand frère, qui fut autrefois son idole. On comprend implicitement que c'est Dicky qui a donné envie à Micky de faire de la boxe. La relation entre ces deux frères est forte et le cinéaste David O. Russell l'exprime parfaitement par le biais d'une distribution de qualité.

Sans conteste, les acteurs du film s'en sortent à merveille. Mark Wahlberg est parfait en Micky Ward, boxeur qui cherche à faire évoluer sa carrière car il sait qu'il n'est plus très jeune et que son temps est compté. Mais c'est surtout Christian Bale, qui demeure inoubliable en Dicky Ward. Il a d'ailleurs obtenu cette année l'oscar du meilleur dans un second rôle. Et c'est complètement mérité au vu de sa performance. Christian Bale incarne réellement Dicky Ward, cet homme irresponsable qui fut jadis un boxeur brillant mais qui a depuis été aspiré par le monde de la drogue. Comme dans The machinist, l'acteur s'est d'ailleurs astreint à un régime des plus draconiens pour donner physiquement un aspect encore plus proche de la réalité. Avec ce personnage, Christian Bale réussit tout à la fois à faire rire le spectateur (voir les fois où il se jette de son immeuble pour atterrir dans les poubelles, afin d'éviter sa mère), à l'agacer par son côté cinglé et à l'émouvoir car au fond Dicky n'est pas un mauvais garçon mais un homme tourmenté (voir les séquences à la prison). David O. Russell, qui a décidé de coller au plus près de la réalité, a pris le parti de rappeler que la chaîne HBO a tourné en 1995 un documentaire sur Dicky Ward mais il ne s'agit pas, comme le croyait Dicky, d'un documentaire à sa gloire mais en fait d'un documentaire sur les méfaits du crack (« High on crack street : lost lives in Lowell »). Si Christian Bale crève l'écran dans ce film, il n'est pas le seul à surprendre. L'actrice Amy Adams, vue jusque-là dans des films gentillets tels que Sunshine cleaning et Une nuit au musée 2, est méconnaissable en barmaid particulièrement sexy. Elle joue bien le rôle de cette femme qui, à l'instar de Dicky Ward, n'a rien fait de sa vie, mais va pousser son petit ami Micky Ward à évoluer. Très juste dans son jeu d'actrice, elle aurait très bien pu obtenir un prix. Mais on ne peut malheureusement pas le donner à tout le monde. En l’occurrence, l'oscar de la meilleure actrice dans un second rôle est revenu cette année à Melissa Leo qui joue dans ce film en interprétant le rôle d'Alice Ward. Cette dernière est marquante en mère dominatrice qui entend faire ce qu'elle veut de ses enfants. Dans un style différent de celui de Dicky, elle est également à côté de la plaque avec ses tenues vulgaires qui lui donnent presque un air de prostituée et avec sa croyance qu'elle est un manager de boxe alors qu'elle n'y connaît rien !

Nanti ainsi d'un casting quatre étoiles, le film part sur de bonnes bases. Encore faut-il que la mise en scène suive. Et de ce côté-là, c'est aussi la satisfaction qui domine. Fighter débute astucieusement par une interview qui introduit en quelque sorte l'histoire. Et puis très logiquement il se termine justement par une autre interview (avec la bonne idée d'introduire lors du générique de fin les deux véritables frères, Micky Ward et Dicky Eklund). David O. Russell respecte bien l'histoire qu'il est en train de traiter, à savoir un biopic sur un boxeur célèbre. A plusieurs reprises, la coloration de l'image change, lui donnant un aspect proche du documentaire. C'est certainement une façon pour le réalisateur d'inscrire ses personnages dans l'Histoire. Et puis il faut dire que les combats n'en sont que plus réalistes. Ces combats de boxe sont bien filmés, en étant proches des personnages. On ressentirait presque les coups portés par les boxeurs. Le paroxysme des combats est atteint lors du dernier combat où Micky Ward se bat pour le titre de champion du monde. L'issue incertaine de ce combat (ce que relatent les commentateurs dont semble se moquer David O. Russell car ceux-ci laissent entendre lors de plusieurs combats que Micky Ward ne fait pas le poids avant de l'encenser comme si de rien n'était quand il gagne) rend la scène d'autant plus captivante.

Le film Fighter peut aussi se targuer d'une bande son de qualité qui s'avère extrêmement éclectique. On a de la musique pop des années 80 avec Dance hall days de Wang Chung, lequel est connu pour avoir composé la musique originale de l'excellent film Police fédérale Los Angeles de William Friedkin. Mais on entend surtout du pur rock avec notamment le groupe mythique Led Zeppelin et leur titre Good times bad times ou encore les Rolling Stones avec Can't you hear me knocking. Des groupes comme les Red hot chili peppers avec Strip my mind et Aerosmith avec Back in the saddle apportent aussi leur pierre à l'édifice pour donner un côté punchy au film. Ce dernier se termine plus tranquillement, tout en émotion, avec du Ben Harper et un titre évocateur : Glory and consequence.

Au final, Fighter constitue un excellent film. Au-delà du fait qu'il s'agit d'un film sur la boxe, c'est une belle réflexion sur les relations humaines, avec des acteurs de grande qualité qui font passer des moments d'émotion. Bien plus fin qu'un Rocky, Fighter glorifie certes un personnage symbolique de l'Amérique triomphante, mais il le fait avec subtilité. Il montre qu'avec la volonté et l'envie, on peut parfois soulever des montagnes.

24.03.11

Titre du film : World invasion : battle Los Angeles

Réalisateur : Jonathan Liebesman

Durée du film : 1h56

Date de sortie au cinéma : 16 mars 2011

Avec : Aaron Eckhart (sergent Michael Nantz), Michelle Rodriguez (Sergent chef Elena Santos), etc.

Par Nicofeel

Décidément les films traitant d'invasions extraterrestres commencent à pulluler ces temps-ci. A la fin de l'année 2010, on a eu droit au catastrophique Skyline des frères Strause et au plus convaincant Monsters.

Cette fois-ci, nouveau film d'invasion extraterrestre tout simplement dénommé World invasion : battle Los Angeles. La mise en scène revient à Jonathan Liebesman, connu pour avoir réalisé une préquelle au film culte de Tobe Hooper Massacre à la tronçonneuse (Massacre à la tronçonneuse : le commencement).

Le cinéaste américain ne va malheureusement pas faire dans la finesse et livrer un film qui manque cruellement d'orriginalité. Le début du film qui nous présente un véritable chaos n'est déjà pas sans rappeler un certain Starship troopers, sauf qu'ici les créatures sont à combattre sur Terre.

Ensuite on a droit un petit flashback qui va présenter sommairement les différents personnages du film. Le principal personnage du film est le sergent Michael Nantz, qui est interprété par un Aaron Eckhart (Thank you for smoking, Le goût de la vie, The dark knight) convaincant dans l'ensemble. Michael Nantz traîne derrière lui un passé récent lourd à assumer. En effet, il a laissé en Iraq des marines qui ont laissé leur vie alors que lui est demeuré le seul survivant. On comprend aisément que le combat contre l'ennemi pour défendre Los Angeles devrait lui permettre de se racheter.

Avec Aaron Eckhart, l'un des rares acteurs connus dans ce film n'est autre que Michelle Rodriguez, vue récemment dans Machete. Ici, son rôle est beaucoup plus limité et se cantonne à celui d'un sergent chef qui va épauler les autres marines.

Et il faut dire que les marines ne sont pas de trop dans cette histoire car leurs adversaires sont particulièrement nombreux et coriaces. Arrivés par le biais de météorites, les extraterrestres disposent de protections particulièrement solides. Sans compter qu'ils ont des vaisseaux puissants et des drones sans pilotes.

Filmé caméra à l'épaule dans plusieurs de ses scènes pour donner un aspect réaliste, World invasion : Los Angeles comporte un nombre important d'images ce qui donne un aspect très « cut » à l'ensemble. Parfois les scènes sont quelque peu illisibles mais après tout le spectateur se trouve perdu comme ces marines. En tout état de cause, en multipliant les images, Jonathan Liebesman a cherché à instaurer un rythme effréné à son film. Sur ce point, il faut reconnaître que le film n'est pas spécialement ennuyeux.

Le problème est qu'une fois que le décor est planté, le film se résume à des séquences d'action. Alors effectivement les amateurs d'explosions en tous genres apprécieront les vaisseaux ennemis et les hélicoptères détruits, les bâtiments réduits en cendres. Sans compter sur le nombre important de morts des deux côtés. Mais tout cela est extrêmement redondant. C'est tout de même un peu long pour un film d'1h56. On aurait apprécié qu'à l'instar d'un Starship troopers, le film comporte une véritable réflexion politique ou une critique derrière tout cet amas de morts.

Au demeurant, si la violence est bien présente par un nombre important de morts, il n'y a aucune scène vraiment gore. Le film est bien gentillet sur ce point ce qui est dommage. Car la guerre est quelque chose de terrible et de moche. Le réalisateur, pourtant auteur d'un massacre à la tronçonneuse bien sanglant, est visiblement rentré dans le rang sur ce point pour livrer un produit formaté destiné au plus grand nombre.

Au final, World invasion : Los Angeles n'est pas aussi mauvais qu'un Skyline puisque cela reste un film qui se suit sans souci et n'est pas trop mal mis en scène. Mais ce long métrage comporte un scénario linéaire, digne d'un jeu vidéo, et les surprises ne sont de pas de sortie. En somme, voilà un film sans âme qui aurait pu être fait par n'importe qui. A voir, si vous souhaitez regarder sur grand écran un « actioner ». Pour les autres, autant rester chez vous.

22.03.11

Titre du film : Route irish

Réalisateur : Ken Loach

Durée du film : 1h49

Date de sortie du film : 16 mars 2011

Avec : Mark Womack (Fergus), Andrea Lowe (Rachel), John Bishop (Frankie), etc.

Par Nicofeel

Réalisé par Ken Loach (Sweet sixteen, It's a free world), chef de file du cinéma britannique, Route irish fait référence à une route extrêmement dangereuse à Bagdad en Irak qui va de l'aéroport à la zone internationale (la fameuse green zone).

Pour autant, il ne faut pas s'y tromper. Route irish ne constitue pas un énième film sur les militaires qui ont rejoint l'Irak. Ou en tout cas il ne s'agit pas de l'unique thématique du film. Non Ken Loach est beaucoup plus subtil que ça.

Le cinéaste nous signale d'abord un fait qui n'est pas vraiment connu du grand public, à savoir que dans le cadre de la guerre en Irak, de nombreuses personnes ont été recrutées en qualité de contractuelles (contractor) pour faire un travail qui s'apparente en tous points à celui des militaires. Sauf qu'au regard des salaires qui sont versées (le film indique la somme de 10 000 livres sterling mensuel) et des personnes qui sont recrutées, on a plus à faire à des mercenaires qu'à des militaires.

Le synopsis du film nous raconte que l'un de ces contractors, Frankie, vient de décéder sur la route irish. Le meilleur ami de ce contractor, Fergus, lui-même un ancien contractor, ne comprend pas comment son ami a pu décéder car son camarade a toujours bénéficier d'une bonne étoile. Il ne peut donc pas admettre que son ami se soit trouvé au mauvais endroit au mauvais moment ("at the wrong place at the wrong time"). Il décide alors d'enquêter pour se rendre compte par lui-même si on ne lui aurait pas menti et si les nouvelles délivrées par des militaires sont bien vraies.

C'est à partir de ce scénario somme toute assez classique au départ - dans le sens où les films sur l'Irak commencent à être nombreux - que Ken Loach va livrer un film qui va jouer sur plusieurs registres : on est à la fois dans le drame avec la perte de Frankie ; dans le thriller avec la recherche du coupable par Fergus et dans la critique politico-économique par le manque de clarté des autorités officielles qui d'un côté cherchent à combattre des ennemis de la liberté en Irak et de l'autre font diverses tractations avec des sociétés privées pour signer des contrats en Irak.

Le film de Ken Loach est haletant de bout en bout avec ce mélange plutôt réussi des genres. Surtout qu'en filigranes le film apporte une réflexion intéressante sur la notion de vengeance. Fergus critique ce qui s'est passé en Irak avec son ami qui est décédé dans des circonstances inconnues et le fait qu'il ait appris que deux innocents ont été tués par un autre contractor. Mais les méthodes utilisées par Fergus pour en apprendre plus sur ce qui est arrivé à son ami sont-elles pour autant légitimes ? Même si on peut à un moment en douter, on voit bien que Ken Loach n'est absolument pas un fervent supporter de la loi du talion, quand on voit ce qu'il advient aux personnages principaux du film. Car se venger n'apporte rien en soi et surtout une vengeance aveugle peut comporter des erreurs.

Parfaitement bien mis en scène, Route irish comporte son lot de scènes de violence sèche (la torture par l'eau, la voiture qui explose) qui étonnent et surprennent et font surtout écho à cette violence renfermée du principal protagoniste qui utilise lui aussi des méthodes peu conventionnelles pour arriver à ses fins. Ces scènes vont dans la continuité d'autres scènes qui se révèlent assez surprenantes et marquent de vrais rebondissements dans l'action.

Sur ce point, Ken Loach ne manque pas de critiquer le contexte politico-économique qui semble tirer profit de la situation. Si tout n'est pas très clair car on ne saisit pas forcément les liens qu'il peut y avoir entre le gouvernement, les militaires, les sociétés privées britanniques, on voit bien qu'il y a des gens qui sans risques tirent les marrons du feu.

On appréciera aussi toute l'humanité que l'on retrouve dans le cinéma de Ken Loach avec ce plaidoyer en faveur du peuple irakien qui souffre et est in fine l'une des principales victimes "collatérale" de cette guerre larvée.

Les thématiques du film sont bien traitées. Et les acteurs sont également excellents, avec en premier lieu Mark Womack qui joue un Fergus déterminé des plus crédibles.

On regrettera simplement cette histoire d'amour entre Fergus et la femme de son meilleur ami, Frankie. Cela n'est pas très fin et pas forcément évident à croire. Car il demeure difficile de penser que peu de temps après avoir assisté à l'enterrement de Frankie, l'un et l'autre cherchent à être ensemble. Heureusement, Ken Loach apporte un peu de finesse à cette relation.

Au final, voilà un très bon film qui mélange habilement critique politique, drame humain et thriller. Voilà un bon cru pour ce dernier film signé Ken Loach.

18.03.11

Titre du film : Get crazy

Réalisateur : Allan Arkush

Durée du film : 1h31

Date de sortie au cinéma : 1983 (inédit en DVD)

Avec : Malcolm McDowell (Reggie Wanker), Daniel Stern (Neil Allen), Allen Garfield (Max Wolfe), Gail Edwards (Willy Lomen), Miles Chaplin (Sammy Fox), Ed Begley Jr (Colin Beverly), etc.

Par Nicofeel

Réalisé en 1983 par Allan Arkush, Get crazy est une comédie qui se déroule à la même époque à laquelle le film est tourné. En effet, dans la première partie du film, on voit des gens qui préparent dans un théâtre le spectacle qui va avoir lieu le soir pour fêter le nouvel an 1983.

Le début du film nous met directement dans l'ambiance complètement décontractée de Get crazy. Alors que l'on voit un énorme vaisseau qui fait penser au démarrage de Star Wars, il s'agit en fait d'un homme, Max Wolfe, qui est sur un faux vaisseau et qui répète avec son équipe.

Max Wolfe est le propriétaire du Saturn, un théâtre qui chaque année fête le nouvel an avec de grandes stars de la chanson.

Le Saturn étant très bien placé, il est l'objet de convoitises, et notamment de « méchants » menés par le ridicule Colin Beverly dont la mine faussement patibulaire amuse plus qu'autre chose, mais c'est sans aucun doute voulu par le cinéaste.

Beverly tente de négocier avec le neveu de Max Wolfe, le jeune Sammy, qui est un poltron et un homme malhonnête qui ne manque pourtant pas d'ambition. Ce dernier est prêt à tout faire pour vendre à Beverly le théâtre.

Le scénario du film est plutôt sympathique dans l'ensemble mais c'est surtout son traitement qui va rendre ce long métrage fort attachant.

D'abord, il y a un second degré toujours assumé dans ce film qui fait plaisir à voir. Le réalisateur comme ses acteurs ne se prennent jamais au sérieux. Ce qui donne lieu à de nombreuses scènes savoureuses. Il y a par exemple ces moments où le régisseur du théâtre, Neil, tombe immédiatement amoureux de la belle Willy. On a droit alors à des scènes de rêve de Neil qui s'imagine en train d'embrasser la belle sous les projecteurs de la scène. Histoire d'en faire des tonnes, le cinéaste Allan Arkush utilise des ralentis ce qui accroît le côté kitsch de la scène. Dans une autre scène, Neil se voit en Tarzan avec un singe sur le bras et imagine Willy telle une Jane !

Dans ce film, tout prête à rire. Les méchants arrivent en hélicoptère en pleine ville et stationnent juste à côté du théâtre, déshabillant alors les jeunes femmes qui sont autour par le tournoiement des hélices de l'hélicoptère.

On a aussi des gags plus basiques avec par exemple Sammy qui fait valdinguer un chien ou encore les gens qui sautent du balcon du théâtre dans le public qui se voient attribuer une note comme s'ils faisaient des figures acrobatiques en sport.

Jamais prévisible dans ses divers gags, Get crazy (chanson que l'on entend dans le film) est un long métrage mené tambour battant, au rythme de sa musique et qui part dans tous les sens.

Il souffle un vrai vent de liberté dans ce film qui ferait presque penser à une production Troma par son côté délirant.

La deuxième partie du film est peut-être un peu plus cadrée – encore que - car les artistes vont se mettre à chanter. Cela commence avec le roi du blues, sobrement appelé King blues. Ce dernier ouvre les hostilités avec un batteur improvisé ! C'est ça le côté fun du film tout semble justement improvisé. La suite n'est pas mal non plus avec un groupe de filles bien énervées - avec sa chanteuse qui s'appelle Nada - qui bougent dans tous les sens et pratiquent un rock bien viril ! Le clou du spectacle a lieu après avec le chanteur Reggie Wanker, sorte de mélange entre David Bowie et Iggie Pop, qui est interprété par l'acteur le plus connu du film, à savoir Andie McDowell. Ce dernier se sent comme un poisson dans l'eau dans le film et il se marie bien à l'humour de celui-ci. Il chante réellement la chanson Hot shot qu'il interprète. Il se met à moitié à poil sur scène puis, alors qu'il paraît à moitié crevé, il fait l'amour en coulisses à des filles à poil qui sont en furie se jettent autour de lui. Après voir bu de l'eau transformée, il se met à parler à son sexe !

En plus de ses scènes hilarantes, le film vaut également par des dialogues dignes des meilleurs nanars : « On ne peut pas vous baiser c'est vous qui baisez tout le monde ! » (Sammy à Colin Beverly) ; « Si j'avais été ta mère je t'aurais étranglé au berceau » (Max Wolfe à Colin Beverly) ; « l'heure est venue de parler de la plus belle chose au monde : le pognon » (Colin Beverly).

Se déroulant dans une ambiance des plus décontractées – comme le prouve la présence de hippies qui se croient encore en 1969 – Get crazy est une comédie des plus plaisantes à regarder. Voilà une excellente découverte qui mériterait d'être éditée en DVD zone 2.

17.03.11

Titre du film : Winter's bone

Réalisatrice : Debra Granik

Durée du film : 1h40

Date de sortie au cinéma : 2 mars 2011

Avec : Jennifer Lawrence (Ree Dolly), John Hawkes (Teardrop), Lauren Sweetser (Gail), Thump Milton (Ronnie Hall), etc.

Par Nicofeel

Présenté au festival de Sundance en 2010 où il a obtenu le prix du jury et le prix du meilleur scénario, Winter's bone constitue le deuxième long métrage de Debra Granik. Ce film est l'adaptation du roman éponyme de Daniel Woodrell.

L'action du film se déroule dans le Missouri, en pleine nature. On voit dès le début que c'est l'extrême misère qui prévaut. Une jeune fille de 17 ans, Ree Dolly (Jennifer Lawrence) s'occupe de son frère de 12 ans, de sa sœur de 6 ans et de sa mère qui est malade sur le plan psychologique, et ce dans des conditions pour le moins précaires. Ree Dolly n'a quasiment rien à donner à manger à sa famille. Elle doit faire avec la bonté de sa voisine et se retrouve à manger au quotidien des choses qui ne vont pas forcément à des enfants ou à des adolescents. Ainsi, au petit déjeuner, elle donne à son frère et à sa soeur de la biche et des pommes de terre. Plus tard dans le film, on pourra constater que la faim est telle que Ree en est réduite à tuer de pauvres petits écureuils pour ensuite les manger. Ce propos introductif met dans l'ambiance du film mais cela n'est pas là le pire.

L'essentiel reste que la famille Ree est menacée d'expropriation. Le père de la famille, Jessup, qui trempe dans des trafics de méthadone, a fait de la prison et a mis sa maison en caution. Sauf que s'il ne vient pas au tribunal, la maison des Ree sera saisie. Dès lors, l'interrogation est de retrouver le père et de l'inviter à aller au tribunal. Le film va consister pendant une grande partie à toute une recherche de la part de Ree qui, armée d'un grand courage, malgré son jeune âge, va tout faire pour retrouver son père. Elle décide d'aller voir son oncle avec qui elle n'entretient pas des rapports très cordiaux. Et puis surtout elle n'hésite pas à aller voir une famille avec les rapports sont tendus et qui pourrait savoir où se cache le père.

Au fur et à mesure que la quête de Ree avance, on comprend que le père a été tué. Mais dans ce cas, encore faut-il le prouver pour la justice et éviter ainsi la saisie de la maison. La dépouille (d'où le titre du film) est donc nécessaire. Véritable drame mâtiné de chronique sociale – par cette description d'un univers où les gens sont particulièrement pauvres – le film frappe par le portrait des gens qui vivent dans le Missouri, dans des coins perdus des Etats-Unis. Dans ces lieux, on est loin des Etats-Unis triomphants. Ici, même si la loi est connue de tous, les gens font un peu ce qu'ils veulent. On croise ainsi des alcooliques, des drogués (Teardrop le frère de Jessup), et puis surtout des vendeurs de drogues et autres substances illicites. Tout le monde a l'air de trouver cela normal, y compris les femmes qui acceptent cette situation et ne s'étonnent pas de ces trafics. Sans compter que le film laisse entendre qu'il y a eu des relations entre plusieurs membres de famille avec manifestement des gens à la limite de la consanguinité. On est dans une Amérique où les rednecks, qui écoutent de la musique country, sont omniprésents.

Seule Ree, qui représente le point de vue du réalisateur, et probablement par extension celui des spectateurs, est bien déterminée à ne pas rentrer dans ce jeu-là. C'est la raison pour laquelle elle est passée à tabac – par des femmes – et qu'elle s'attire des problèmes. L'actrice Jennifer Lawrence, âgée actuellement de seulement 19 ans, étonne par la justesse de son interprétation. Elle est d'un incroyable naturel et ses faits et gestes sont parfaitement crédibles. Elle donne une vraie profondeur à son personnage, lequel est déterminée à sauver sa famille d'une expropriation.

C'est d'ailleurs ce qui donne un intérêt supplémentaire à ce film. On voit bien que Ree est liée de façon étroite à sa famille, ne pensant qu'à la sauver coûte que coûte. Quitte même à rentrer dans l'armée s'il le faut !

L'acteur John Hawkes dans le rôle de Tedrop, l'oncle de Ree, est également à signaler pour l'excellence de sa prestation. En effet, son interprétation est très subtile. Au départ il joue un personnage assez détestable mais au final il est beaucoup plus nuancé que prévu. On comprend qu'il ne fait pas ce qu'il veut et pourtant, malgré l'opposition auquelle il doit faire face, il va être d'un secours déterminant pour Ree.

Le scénario et les acteurs sont à signaler dans ce film. Ils contribuent à la réussite de ce dernier. Mais il y a aussi la photographie avec ce choix de montrer une image constamment grisâtre, ce qui a pour effet de rendre encore plus visible la pauvreté qui sévit dans ces lieux du Missouri. On a aussi une incroyable impression de réalisme.

Film extrêmement noir, Winter's bone est un film crépusculaire (à l'image de cette scène où Ree passe dans une barque pour retrouver son père, comme si à l'image de Charon elle passait dans le royaume des morts) où l'être humain n'est pas vu sous son meilleur jour. Cela n'en reste pas moins un très bon drame, qui ne vire jamais dans le pathos. A voir.

16.03.11

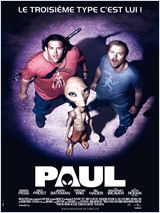

Titre du film : Paul

Réalisateur : Greg Mottola

Durée du film : 1h42

Date de sortie du film : 2 mars 2011

Avec : Simon Pegg (Graeme Willy), Nick Frost (Clive Gollings), Jason Bateman (Agent spécial Lorenzo), Sigourney Weaver (le grand Manitou), Kristen Wiig (Ruth Buggs), Blythe Danner (Tara Walton, adulte), Steven Spielberg (lui-même), Paul (Seth Rogen, la voix), etc.

Par Nicofeel

Avec le film Paul, les deux compères Simon Pegg et Nick Frost se retrouvent à nouveau dans une comédie, après l'excellent Shaun of the dead et Hot fuzz. Si le réalisateur aux manettes pour diriger notre duo de comiques n'est plus Edgar Wright, on ne perd pas forcément au change côté délire avec Greg Mottola (auteur du peu subtil mais extrêmement sympathique Supergrave en 2007).

Pour autant, si le réalisateur et les deux acteurs principaux sont connus, dans ce film c'est pourtant un autre trublion qui va leur voler la vedette : le fameux Paul ! Le personnage qui donne son nom au titre du film est un extraterrestre animé par le biais d'images de synthèse. Cela n'empêche pas que Paul donne vraiment l'impression d'être réel et que l'on prenne plaisir à suivre ses aventures. Car si Paul est un extraterrestre, il n'est absolument pas comme on l'imagine. Il n'est ni un être gentil prisé par les enfants à la manière d'E.T. (film qui est cité on ne peut plus clairement au début du film) ni un être belliqueux. En fait, Paul agit comme n'importe quel être humain. Entre autres choses il fume, il boit de l'alcool et il prend du temps pour dormir.

De plus, n'hésitant pas à raconter des bêtises, il apprécie le fait de parler en toute liberté de sexe (c'est là sans nul doute la touche Greg Mottola) : « tout le monde est bi sur ma planète. » Dans le même ordre d'idée, il s'amuse à mimer le fait que ses deux camarades humains seraient gay. Et puis il évoque à plusieurs reprises ses boules cosmiques, également appelées bijoux galactiques.

Tout cela est très bien mais quel est au juste le scénario de ce film. Deux anglais, Graeme Willy et Clive Gollings, amis d'enfance (qui se sont d'ailleurs délivrés des petits surnoms affectueux : titounet pour , se trouvent être de véritables geek passionnés par la science-fiction et la bande dessinée. Ils ont ainsi décidé d'aller à un festival dans le Nevada (clin d'oeil à Roswell), là où seraient apparus des extraterrestres. C'est en rentrant de ce festival, en traversant la zone 51 qu'ils tombent nez à nez avec un extraterrestre prénommé Paul. Ce dernier est recherché par les services secrets américains qui effectuent des tests sur lui. Le film va alors consister en un road-movie dont le but final est de permettre à Paul de rejoindre sa planète.

Avant d'en arriver là, nos trois compères vont connaître des aventures pour le moins mouvementées. Ce groupe des 3 va au demeurant passer à 4 membres avec une jeune femme catholique très cadrée qui va apprendre à se libérer et à être moins rigide dans son mode de pensée.

C'est d'ailleurs là une des grandes thématiques du film : la liberté. Paul a beau être différent des autres, il se comporte comme tout un chacun et surtout prône le fait d'être libre dans ses choix, de ne connaître aucune entrave.

Le film dispose avant tout d'un ton humoristique vraiment très drôle ainsi que l'on peut le remarquer par : les nombreuses références au cinéma avec par exemple cette séquence où Paul a au bout du film Steven Spielberg ; cette scène où Paul redonne la vie à un petit oiseau mort afin de pouvoir le manger tout cru !

Ce long métrage offre aussi des séquences sérieuses où l'émotion est présente. Paul est pour sa part un être qui n'est pas là que pour amuser la galerie. Il est aussi un être touchant qui met certains de ses pouvoirs au service des gens, à la manière de CJ7 dans le film de Stephen Chow. Il permet ainsi à la jeune catholique de recouvrer la vue et il ressuscite un de ses nouveaux amis. De manière plus générale, Paul est un être bienveillant comme le signale le final du film où notre extraterrestre choisit d'amener avec lui la petite fille qui l'a découvert en 1947, et qui est devenue depuis une vieille dame.

Film tout à la fois drôle et humaniste, Paul est une belle surprise.

15.03.11

Raison et sentiments d’Ang Lee (1995)

En réalisant Raison et sentiments, Ang Lee adapte à l’écran le second roman de Jane Austen.

Le scénario d’Emma Thompson retranscrit d’ailleurs très bien les thématiques chères à la romancière anglaise, à savoir l’importance de l’argent et du statut social dans l’Angleterre du XIXe siècle. L’histoire est la suivante : A la suite du décès de leur père, les sœurs Dashwood et leur mère doivent réduire leur train de vie et quitter leur propriété pour vivre dans une plus modeste maison à la campagne. Elles trouveront cependant chacune l’homme de leur vie…

Le film dresse le portrait très juste des sœurs Dashwood qui sont très différentes de par leur caractère : Elinor (jouée par Emma Thompson), la sœur aînée, est plutôt discrète et raisonnable, très attachée à la tradition alors que Marianne (interprétée par Kate Winslet), sa jeune sœur est impétueuse et ne se soucie guère des principes de son époque.

Raison et sentiments a ceci d’intéressant qu’il montre bien qu’il faut parfois laisser la raison de côté pour montrer au grand jour à celui qu’on aime les sentiments que l’on a envers.

Cette adaptation, servie par de très bons dialogues et de bons acteurs (le lover Alan Rickman et le guindé Hugh Grant), rend donc justice à une œuvre essentielle de la littérature romantique.

Splendor de Gregg Araki (1999)

Voilà un film qui n’était pas gagné d’avance et pouvait même faire craindre le pire aux amateurs romantiques, sachant qu’il est réalisé par Gregg Araki (Nowhere, The doom generation !!!), plutôt adepte à l’époque des comédies trash sur la jeunesse américaine.

Et pourtant, voilà une superbe comédie romantique qui bénéficie d’un scénario assez original.

L’histoire : Véronika (interprétée par la jolie Kathleen « Beverly Hills » Robertson) tombe durant la même soirée amoureuse de deux garçons, Abel, le brun ténébreux intellectuel (joué par Jonathan Schaech) et Zed, le blond viril (Matt Keeslar). Ne souhaitant pas choisir entre les deux, un ménage à trois se forme. Puis arrive un producteur de cinéma qui va changer la donne en proposant à Véronika une vie stable avec lui. Qui choisira-t-elle en définitive ?

Tous les acteurs jouent parfaitement la comédie dans Splendor. On s’attache vraiment à Véronika, Abel et Zed. Par ailleurs, le film est comme toujours chez Araki d’une grande beauté esthétique : il y a un sacré travail qui a été effectué sur les couleurs (ah, quelle belle scène le moment où Véronika et Abel se rencontrent dans un bar branché où l’on entend un remix de « Before today » d’Everything but the girl). Rythmée par plusieurs titres très connus qui ont été remixés pour l’occasion (« Before today », « Beetlebum » de Blur, « Kelly watch the stars » d’Air), l’excellente B.O. de Splendor participe au succès de ce beau film.

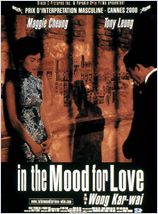

In the mood for love de Wong Kar-Wai (2000)

Voilà un autre film d’une grande beauté esthétique, le célèbre In the mood for love du dernier président du Jury de Cannes, à savoir Wong Kar-Wai.

Le film se passe à Hong-Kong en 1962. madame Chow (la ravissante Maggie Cheung) s’installe dans un appartement avec son époux. Au même moment, monsieur Chow (le très séduisant Tony Leung) s’installe dans un appartement voisin avec sa femme. Ils apprennent alors que leurs époux respectifs entretiennent une relation amoureuse. Cet événement les rapproche ; débute alors entre eux une amitié trouble, une complicité de tous les instants. Tout se joue sur l’ambiguïté, sur les non-dits. Mais à aucun moment les deux personnages ne vont se déclarer leur amour. Le temps semble pourtant progressivement les rattraper.

Tout dans ce film est majestueux. En plus des deux acteurs qui resteront à jamais comme un couple légendaire à l’écran (Tony Leung a obtenu à Cannes en 2000 le prix d’interprétation masculine, ce qu’aurait bien évidemment mérité également Maggie Cheung), on est subjugué par la mise en scène soignée et l’énorme travail sur la photo du film. Quant à la musique lancinante, elle ne fait que renforcer le côté « amour éternel » du film.

My sassy girl de Jae-Young Kwak (2001)

Voilà un film sud-coréen très rafraîchissant. Jouant sur les deux tableaux habituels de la comédie romantique, à savoir la romance et la comédie, ce film se démarque de bien d’autres par son côté outrancier dans le comique. Pourtant, on s’attache aux personnages et on croit à cette histoire d’amour (les américains comptent d’ailleurs en faire un remake, argh !).

L’histoire est très originale : Gyeon-Woo, un jeune homme étudiant fainéant et timide rencontre un soir dans le métro Jeon Ji-Hyeon, une jeune femme ivre. Il décide alors de l’aider en l’emmenant dans un hôtel. De nombreux quiproquos font que Gyeon-Woo va être victime de sa gentillesse (le responsable de l’hôtel pensant que le jeune homme a tenté d’abuser de la jeune femme, point de vue que pense également Jeon Ji-Hyeon, lorsqu’elle se réveille, etc.). Il va même devenir pendant un bon moment le souffre-douleur de Jeon Ji-Hyeon. Mais au fond, il fera tout pour elle, car il aime beaucoup cette fille.

Alternant comme je l’ai précédemment avec beaucoup de bonheur moments de pure comédie et moments d’un grand romantisme (je pense notamment à la scène sous l’arbre à la fin du film), le film réussit le tour de force de nous faire passer du rire aux larmes. Cela est dû d’une part à l’excellent montage de son réalisateur mais surtout au jeu particulièrement convaincant de ses deux acteurs principaux. Une excellente découverte.

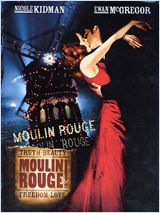

Moulin rouge de Baz Luhrmann (2001)

Quand Baz Luhrmann réalisateur du déjà très convaincant Balroom dancing, décide de remettre le couvert avec une comédie musicale, on peut s’attendre au meilleur et c’est le cas.

Le film se déroule à Paris, au début du vingtième siècle et raconte la folle relation entre Christian (joué par Ewan McGregor), jeune poète aux idées utopiques, et Satine (Nicole Kidman), courtisane et vedette du moulin Rouge, le célèbre cabaret parisien.

Peut-être est-ce là le film le plus haut en couleurs, le plus outrancier de ma sélection. Cependant il n’en est pas moins un formidable hymne à l’amour.

Réalisé de main de maître, Moulin rouge bénéficie de la présence de deux extraordinaires acteurs, Nicole Kidman et Ewan McGregor qui n’ont de cesse de se rendre la pareille dans ce cache-cache amoureux.

Le montage du film est d’une incroyable beauté visuelle, on se croirait dans un opéra-rock d’un autre temps ; à cet égard les chorégraphies sont très réussies et les chansons, qui reprennent de célèbres airs, sont on ne peut plus remarquables (ah quelle belle scène que ce medley qui a lieu entre Satine et Christian sur le toit du Moulin Rouge et qui permet d’entendre quelques-unes des plus belles chansons d’amour du siècle avec la reprise de U2, Kiss, les Beatles).

Les sentiments exacerbés du film font de cette comédie musicale tragique font qu’on s’identifie à ces personnages, à leur joie, à leur tristesse.

Comment ne pas laisser couler une larme à la fin du film lors de la magnifique scène où Christian chante « Come what may » en l’honneur de Satine, afin de la retrouver à nouveau (une dernière fois).

Punch drunk love de Paul-Thomas Anderson (2002)

Adam Sandler dans un grand film romantique ? Le réalisateur de Boogie nights et Magnolia a-t-il perdu les pédales ? Eh bien non. Car Adam Sandler est très convaincant dans cette comédie romantique décalée.

L’histoire s’intéresse à Barry Egan (Adam Sandler), un petit entrepreneur extrêmement timide et caractériel par instants, qui souffre de la présence envahissante dans sa vie de célibataire de ses 7 sœurs. Mais les choses vont radicalement changer pour lui lorsqu’il va découvrir l’amour de sa vie en la personne de Lena (jouée par Emily Watson), la collègue de travail de l’une de ses soeurs.

Bénéficiant de la mise en scène originale de Paul-Thomas Anderson (d’ailleurs récompensé en 2002 à Cannes par ce fameux pris de la mise en scène), le film se révèle être l’une des plus belles comédies romantiques que j’ai jamais vues.

Car si Barry Egan est un personnage qui souffre d’un mal-être, on voit bien que quelque chose lui manque pour la vie enfin lui sourit. Et ce manque va être comblé lorsqu’il va découvrir l’amour en la personne de Lena. Même s’il a ses défauts (il est parfois maladroit, colérique), Barry n’en demeure pas moins un personnage attachant, auquel on s’identifie ; Car sa love-story avec Lena est pure et sans limites…

De surcroît, Barry Egan représente sur bien des points le portrait actuel de l’homme célibataire.

Eternal sunshine of the spotless mind de Michel Gondry (2004)

Voilà là encore un acteur utilisé à contre-emploi, Jim Carrey, qui donne parfaitement la réplique dans ce film romantique pour le moins original.

En effet, on apprend que Valentine (interprétée par Kate Winslet) a décidé de supprimer de sa mémoire par une nouvelle technologie toute trace des événements qu’elle a vécus avec son ex-petit ami, Joel (Jim Carrey). Ce dernier apprend par hasard la décision qu’a prise Valentine et, désespéré, il décide de faire la même chose. Mais lors du processus d’effacement de sa mémoire, il voit défiler devant lui tous les merveilleux moments qu’il a vécu avec Valentine. Il décide alors de lutter de toutes ses forces pour ne perdre ces souvenirs. A des années-lumières des rôles de comique burlesque auquel il est trop souvent identifié, Jim Carrey est dans ce film très convaincant, ceci grâce à un jeu tout en retenu. Le film qui étale progressivement les événements qu’ont vécu Joel et Valentine, est traversé de nombreuses scènes d’une grande force poétique (je pense notamment à cette scène où les deux héros, couchés sur la glace, regardent en direction du ciel).

Il montre qu’on ne doit pas tenter d’effacer les moments d’une vie. Si les événements ne sont pas toujours heureux, il faut faire avec les qualités et les défauts de l’être que l’on aime.

En cela, Eternal sunshine of the spotless mind signifie qu’il ne faut pas laisser la chance que l’on a de pouvoir découvrir la femme de sa vie.

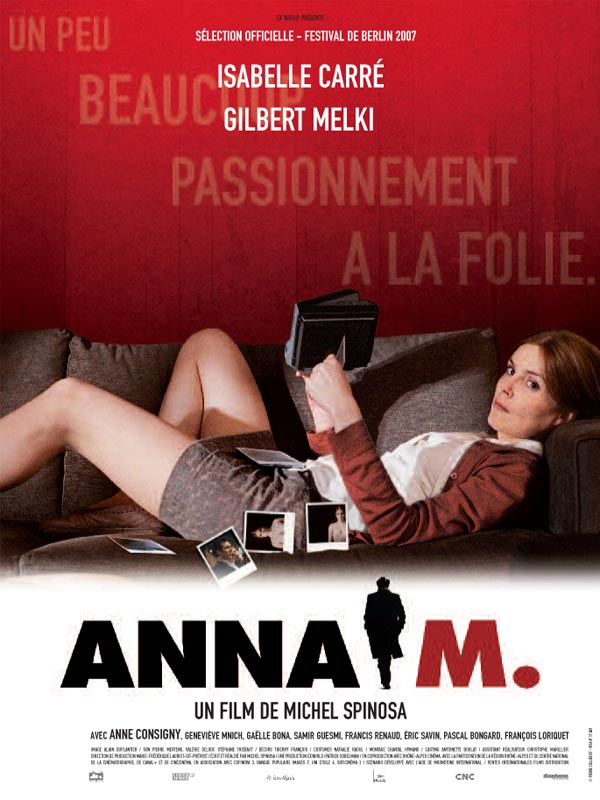

J’me sens pas belle de Bernard Jeanjean (2004)

Le seul film français de ma sélection. Et il le mérite bien. Car J’me sens pas belle regorge de qualités.

Dans ce premier long métrage, Bernard Jeanjean a décidé de faire une comédie romantique qui se démarque des autres dans le sens où les sentiments des deux protagonistes apparaissent plus vrais que nature : Fanny (Marina Foïs) est célibataire trentenaire qui a décidé de privilégier les aventures d’un soir plutôt qu’une belle histoire d’une vie. Sa victime désignée est Paul (Julien Boisselier), l’un de ses collègues, qu’elle a invité à dîner chez elle. Oui mais voilà, tout ne va pas se passer comme prévu.

La grande force de ce film est de brosser le portrait fidèle de deux célibataires, de montrer les difficiles relations que peuvent connaître un homme et une femme alors que finalement ils ont tout pour être heureux ensemble.

Le personnage de Marina Foïs est particulièrement remarquable, celui d’une jeune femme qui décide de rester célibataire alors qu’elle a tant d’amour à donner. Quant au personnage de Julien Boisselier, il est également très intéressant dans le rôle de cet homme qui, lui aussi, recherche l’âme sœur en privilégiant l’honnêteté (la fin du film est à cet égard superbe, lorsqu’il revient dans l’appartement de Fanny, en lui apportant des croissants alors que celle-ci croyait qu’il l’avait quitté).

Loin de toute bluette sentimentale, J’me sens pas belle est particulièrement contemporain de l’état de notre société et des sentiments que l’on a du mal à exprimer au sexe opposé.

Orgueil et préjugés de Joe Wright (2006)

En réalisant le film Orgueil et préjugés, le Britannique Joe Wright adapte à l’écran le plus célèbre roman de Jane Austen. Le scénario du film est en apparence relativement simple : madame Bennet (interprétée par Brenda Blethyn) a cinq filles qu’elle souhaite marier afin de faire remonter sa famille sur le plan social. Car dans cette Angleterre de la fin du XVIIIème siècle, la famille Bennet est une bourgeoisie désargentée qui a bien du mal à sauver les apparences en conservant tant bien que mal des domestiques et n’a de surcroît que l’usufruit de sa modeste propriété.

Le film est centré sur le personnage de la jeune et rebelle Elizabeth dite « Lizzie » Bennet (interprétée par la jolie Keira Knightley), qui est constamment tiraillée entre sa volonté de liberté et de changement – n’hésitant pas à tenter de briser les codes sociaux de l’époque pour faire comprendre à quiconque son point de vue – et son amour secret pour le ténébreux Darcy (Matthew Mac Fadyen).

En plus de son romantisme très bien senti (ah quelle belle scène au moment où, sous une pluie battante, Darcy ouvre son cœur et déclare sa flamme à Elizabeth) ce film en costumes a le mérite de dresser un portrait très juste de la vie provinciale dans l’Angleterre de la fin du XVIIIème siècle.

En somme, une belle histoire d’amour qui bénéficie d’une mise en scène très dynamique et de très bonne composition classique de Dario Marianelli . Un film à consommer sans modération.

500 jours ensemble de Marc Webb (2009)

Premier film de Marc Webb, 500 jours ensemble est un film romantique pour le moins atypique. Le cinéaste a pris le parti de déstructurer le récit en donnant un film qui suit une logique certaine mais qui n'est pas linéaire. Pendant un bon moment on jongle au sein de ces fameux 500 jours, en passant par exemple d'une journée où les deux personnages principaux ne s'aiment plus (pas) pour revenir sur les premiers jours de la rencontre ou encore sur les moments agréables de la relation. Marc Webb réussit le tour de force de rendre son film passionnant avec non seulement ce récit non linéaire mais aussi et surtout avec une vraie réflexion derrière. Le cinéaste rappelle de façon très juste au spectateur que l'on peut soudainement passer de moments très agréables avec la personne aimée (la scène d'IKEA, la scène de la douche ou encore d'autres scènes très intimistes) à des moments beaucoup moins marrants, dans des lieux identiques, qui sont annonciateurs d'une prochaine rupture. Plus globalement, le film contient une vraie réflexion sur le couple contemporain, avec la crainte de tout un chacun que l'être aimé nous laisse tomber un jour.

Le film n'en conserve pas moins un certain optimisme. Car le propos de 500 jours ensemble est clair à ce sujet : si on perd l'être aimé, c'est peut-être tout simplement parce qu'il ne s'agissait pas de la bonne personne. Voilà un beau film qui parle d'amour qui mérite largement d'être vu.

14.03.11

Je vous propose un avis sur mes 20 films romantiques préférés. J'ai classé ces films uniquement par ordre de sortie dans les salles. En effet, même si j’ai une préférence pour certains par rapport à d’autres, ces films m’ont tous plu pour des raisons diverses.

Casablanca de Michael Curtiz (1942)

Ce film qui est contemporain des événements qu’il montre des gens qui sont venus se réfugier à Casablanca (Maroc) afin de fuir le nazisme. Elles se retrouvent souvent Chez Rick, un café casablancais à la mode. Mais l’ennemi nazi n’est jamais loin…

Si Casablanca est de prime abord un superbe film sur l’idée de la nation (comment ne pas verser une larme ou avoir une pensée émue en entendant la Marseillaise dans le café alors que de nombreux nazis sont présents), son intérêt principal réside dans la romance qu’il développe. Regroupant un couple légendaire, à savoir Humphrey Bogart (qui joue Rick Blaine) et Ingrid Bergman, Casablanca est avant tout l’histoire de personnes qui se retrouvent face à leur destin. Le côté romantique du film est évident, avec une Ingrid Bergman tiraillée entre son ancien amour, Bogart et son actuel époux (interprété par Paul Henreid, un célèbre acteur allemand), un résistant venu temporairement se réfugier au Maroc. Plusieurs scènes sont à cet égard mémorables : je pense notamment au moment où Bogart déclare à Bergman : « Nous aurons toujours Paris », faisant allusion aux jours heureux passés ensemble ; il y a aussi le moment où Bogart demande à son fidèle pianiste Sam le morceau de musique qui lui rappelle sa bien-aimée (« Play it again Sam ! ») ; et puis il y a le fameux final du film avec l’acte héroïque de Bogart suivi du regard que lui lance Ingrid Bergman.

Le ciel peut attendre d’Ernst Lubitsch (1943)

Appréciant déjà particulièrement To be or not to be de Lubitsch, je lui préfère pourtant un autre film. Il s’agit donc de Le ciel peut attendre. Le film montre un américain, Henry Van Cleve, qui vient de décéder et doit se justifier de ses faits et gestes sur Terre au gardien de l’Enfer. Le film est donc continuellement en flash-backs. Il débute par la naissance d’Henry jusqu’à ses derniers jours. Si Ernst Lubitsch est comme à son habitude particulièrement cynique, il a par contre un regard tendre sur son couple vedette qui regroupe Don Ameche (Henry) et Gene Tierney (Martha). Avec son style de vie d’épicurien, Henry est d’ailleurs l’intermédiaire de Lubitsch, qui prône toujours dans ses films le plaisir de l’instant immédiat dont il convient de profiter. Véritable film testament (pour un film qui évoque la mort de surcroît !), Le ciel peut attendre est peut-être le plus grand film sur l’amour éternel. En effet, on constate tout au long du film que si Henry est un homme qui aime les femmes, il est par contre toujours resté fidèle à son épouse, Martha. D’ailleurs, lorsque cette dernière décède, son existence sur Terre devient terriblement morne. Et à la fin du film, alors qu’Henry s’attend à être envoyé en Enfer, le gardien lui signifie que c’est le paradis qui lui est promis. Et donc l’espoir de retrouver son épouse…

Sabrina de Billy Wilder (1954)

Le « fils spirituel » d’Ernst Lubitsch, le grand Billy Wilder, met en scène avec Sabrina Humphrey Bogart et la très gracieuse Audrey Hepburn. Il s’agit là d’une très belle comédie romantique qui peut paraître très classique dans sa construction. En effet, le film raconte l’histoire de Sabrina, qui se trouve être la fille du chauffeur de la famille Larrabee, une riche famille américaine. Sabrina aime le jeune David Larrabee (interprété par le grand William Holden), qui doit se marier pour apporter un contrat important dans la famille (Wilder gardant toujours son côté drôle et cynique sur la vie). David n’est pas indifférent à Sabrina et Linus Larrabee, son frère aîné, se dévoue pour distraire et écarter Sabrina de David. Comme on peut s’y attendre, Sabrina et Linus tomberont amoureux l’un de l’autre. Même si l’originalité n’est pas le maître-mot du film, il donne au spectateur ce qu’il veut voir : une belle comédie romantique, ponctuée de savoureux dialogues.

Quand passent les cigognes de Mikhaïl Kalatozov (1957)

Le grand réalisateur russe de Soy Cuba est également très connu pour Quand passent les cigognes, film avec lequel il a obtenu la Palme d’Or à Cannes. L’histoire se déroule en Russie en 1941. Véronika et Boris s’aiment mais la guerre va séparer les deux tourtereaux. En effet, Boris part sur le front. N’ayant plus de nouvelles de l’être qu’elle aime, Véronika finit par épouser un cousin de Boris. Mais évidemment, son cœur est toujours pour celui-ci. Ce que ne sait pas Véronika, c’est que Boris est mort sur le front. Lorsque la guerre se termine et que les soldats rentrent chez eux, Véronika a toujours l’espoir de revoir son Boris. Elle ne pense qu’à lui. La mise en scène majestueuse de Kalatozov rend bien compte du drame de Véronika, notamment à la fin du film où, perdue au milieu d’une foule immense, elle a toujours le secret espoir de revoir Boris. Mais cet amour est à jamais perdu. Et c’est alors qu’on voit dans le ciel passer des cigognes. Symbole évident de cet amour sacrifié mais aussi symbole de paix, la fin de la guerre venant d’être proclamée.

Diamants sur canapé de Blake Edwards (1961)

Le titre original du film (Breakfast at Tiffany’s) s’explique de deux façons. Tout d’abord, Breakfast at Tiffany’s est le titre du roman de Truman Capote dont est adapté le film. Ensuite, ce titre s’explique par le fait que l’héroïne, Holly Golightly, jouée par la ravissante et très « fashionable » sur le coup Audrey Hepburn, prend son petit déjeuner en observant les vitrines remplies de diamants de la joaillerie Tiffany’s. Holly, qui provient d’un endroit paumé des Etats-Unis, s’est installée à New York dans le but de vivre la grande vie. C’est pourquoi elle a décidé de faire un mariage d’argent avec un riche brésilien. Mais cela ne sera pas le cas. Un certain Paul Varjak (interprété par George Peppard) vient d’emménager juste à côté de chez elle. Il tombe rapidement amoureux de la belle, laquelle n’a de cesse de le taquiner. Car Holly a choisi la fortune à l’amour. En tout cas le pense-t-elle. C’est à la fin du film qu’intervient cette très belle scène romantique (magnifiée par le morceau Moon river d’Henry Mancini) où Paul, assis avec Holly dans un taxi, tente de l’empêcher de se marier avec José. Il finit par lui avouer qu’il l’aime. Mais cela ne la touche pas. Il lui dit alors que les gens sont faits pour tomber amoureux l’un de l’autre car c’est la seule façon d’accéder au bonheur. Il sort alors du taxi. Emue, Holly sort ensuite et ces personnes s’embrassent sous une pluie battante après être partis à la recherche du chat de Holly. L’avenir leur appartient. Fin du film

Avec Diamants sur canapé, Blake Edwards dresse un superbe portrait de femme, toujours en déséquilibre et constamment tiraillée entre plusieurs espoirs.

Embrasse-moi idiot de Billy Wilder (1964)

Mon « Wilder » préféré. Dans ce film, Billy Wilder a notamment choisi de se moquer du mariage. C’est une des raisons pour lesquelles à l’époque, le film n’a pas plu à la critique et a été un échec commercial. Le pitch de base est qu’un chanteur de charme, Dino (le séducteur Dean Martin) tombe en panne dans une ville du Nevada. Le professeur de piano Orville Spooner (joué par Ray Waltson) l’accueille chez lui, voyant là l’occasion de lancer sa carrière de compositeur de chansons. Dino signale rapidement qu’il veut de la compagnie pour la nuit et notamment l’épouse d’Orville. Mais ce dernier est amoureux fou de sa dévouée épouse (jouée par Felicia Farr) , à tel point que cela en devient maladif. Il trouve alors un motif pour la renvoyer du domicile conjugal et la faire « remplacer » par Polly, une serveuse dans un bar, une « fille facile » (jouée par Kim Novak). Dino, véritable homme à femmes, ne voit pas le subterfuge. Mais l’histoire ne se déroule pas comme prévu…

Dans cette comédie, même si Wilder est comme à son habitude extrêmement cynique, il n’en reste pas moins vrai que son film est traversé de beaux moments de romantisme. Les acteurs sont pour beaucoup dans la réussite de ce film qui oscille habilement entre critique de la société américaine et tolérance (en matière amoureuse notamment) à l’égard d’autrui. Kim Novak interprète d’ailleurs brillamment le rôle de cette fille supposée facile qui elle aussi, au fond, ne cherche qu’une chose, le bonheur. Et donc un compagnon pour la vie. Quant à Ray Waltson, il joue très bien le rôle du mari jaloux, qui ne se rend pas compte de la chance qu’il a d’être avec son épouse qui le vénère. Ou s’il s’en rend compte, c’est quand il ne l’a plu. C’est alors qu’il comprend son erreur et va tout faire pour la reconquérir (superbe plan final). De beaux sentiments, de brillants dialogues, des acteurs épatants, une mise en scène très dynamique font d’Embrasse-moi idiot un très grand film.

Avanti! de Billy Wilder (1972)

Encore un film de Billy Wilder que j’adore. Et là encore, le réalisateur américain joue sur plusieurs degrés. En effet, son film est un hymne à la vie et à l’amour qui se construit paradoxalement à l’occasion de deux décès.

Wendell Armbruster (joué par l’excellent Jack Lemmon) se rend sur une île italienne afin d’enterrer son père mort sur son lieu de vacances. Ce businessman ne se fait absolument au rythme lent des italiens et il apprécie très modérément sa voisine d’hôtel, Mrs Piggott (jouée par Juliet Mills), qui se trouve être la fille de la maîtresse de son père ! En fait, Wendell et Pamela, que tout sépare d’un point de vue économique et culturel, sont réunis pour enterrer respectivement leur père et leur mère. Comme on peut s’y attendre avec Wilder, les deux protagonistes n’auront de cesse de s’envoyer des pics avant de finalement découvrir qu’ils sont fait l’un pour l’autre. C’est d’ailleurs presque à la fin du film que Pamela (le prénom de Mrs Piggott) déclare à Wendell Avanti c’est-à-dire en italien Avancez ! Il l’embrasse et ce que l’on pouvait pressentir arriva. Une romance qui, comme je l’ai dit au début, a comme origine deux décès ; d’ailleurs Wendell ne cesse de questionner tout au long du film Pamela pour savoir quelle relation leurs parents ont eu. En cela, cette belle comédie romantique, qui est comme d’habitude chez Wilder doublée d’un ton très drôle (et sarcastique), est ce qu’appelle l’universitaire Stanley Cavell (grand philosophe contemporain) « la comédie du remariage ». On peut penser qu’à l’instar de leurs parents, Wendell et Pamela se retrouveront l’été pour passer du bon temps ensemble. Finalement, ce qui est troublant dans Avanti, c’est que dans un premier temps Wendell Armbruster découvre la liaison adultérine de son père et la condamne, avant de la reproduire lui-même telle quelle, avec de surcroît la fille de la maîtresse de son père.

Elle de Blake Edwards (1979)

Le résultats de l’usure du temps sur l’amour. C’est ce que peut faire penser cette très belle comédie de Blake Edwards.

Le film montre un homme, George Webber, qui a tout pour être heureux : c’est un compositeur renommé, il a une compagne, Sam, qui l’aime. Ils vivent chacun de bons moments ensemble. Oui mais voilà George a 42 ans (Sam 38) et il sent qu’il lui manque quelque chose. Ou plutôt quelqu’un. C’est alors qu’il voit Jenny, « Elle » (jouée par la plantureuse Bo Derek), une femme très belle qui est sur le point de se marier. George ne va penser qu’à cette femme, la suivre partout où elle va jusqu’au moment où il va enfin réussir à lui faire l’amour (sur le Boléro de Ravel). En quelque sorte, la compagnie de cette femme est pour George une cure de jouvence. Mais cette femme n’est pas la femme de sa vie, il sait pertinemment qu’il ne pourra pas passer le reste de son existence avec « Elle ». C’est alors qu’il rentre chez lui et comprend que la femme de sa vie est bien entendu Sam. Il réussit d’ailleurs à la reconquérir en chantant cette merveilleuse chanson : « It’s easy to say I love you (c’est facile de dire je t’aime). There’s only one way to say I love you (il y a une seule façon de dire je t’aime).

Elle évoque avec une justesse de ton incroyable l’inutilité d’aller voir ailleurs quand la femme que vous aimez et qui vous aime est là, juste à côté de vous.

Princess Bride de Rob Reiner (1987)

N’ayant pas été très convaincu au départ par ce film que je trouvais au départ trop guimauve, je l’ai depuis revu et apprécié à sa juste valeur.

Avec Princess Bride, Rob Reiner réalise un film furieusement romantique en remettant au goût du jour le conte de fées.

Le scénario de base est qu’un petit garçon malade se voit raconter par son grand-père l’histoire de la princesse Bouton d’Or (la belle Robin Wright Penn) qui, au pays imaginaire de Florin, tombe amoureuse de son garçon d’écurie, Westley (Cary Elwes). Mais évidemment de nombreuses péripéties vont arriver avant que l’un et l’autre ne se retrouvent pour toujours. Le film est aussi pour Rob Reiner l’occasion de rendre hommage de manière décalée aux films de cape et d’épée ; son héros pouvant faire penser à un acteur aussi mythique qu’Erol Flynn (Les aventures de Robin des Bois de Michael Curtiz). Dans ce film d’aventures situé dans un pays imaginaire, Rob Reiner exalte les sentiments de courage, de dépassement de soi, d’Amour que l’on peut trouver dans les chansons de geste.

En somme, une belle histoire d’amour pour petits et grands.

Quand Harry rencontre Sally de Rob Reiner (1989)

Deux ans après The princess bride, Rob Reiner réalise Quand Harry rencontre Sally, film considéré par beaucoup (dont je fais partie) comme l’un des essentiels du film romantique.

Le film raconte les relations de deux célibataires, Harry (joué par Billy Cristal) et Sally (Meg Ryan). Ces deux personnes vont se fréquenter pendant plusieurs années. Après s’être détestés, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Ils se racontent tout de leur vie privée, pour avoir l’un et l’autre le point de vue d’un ami sur le sexe opposé.

Mais finalement Harry et Sally ont énormément de points communs. Pourtant, ils ne sortent pas ensemble.

Le film a également le mérite de poser une question intéressante : peut-on passer de l’amitié à l’amour pour quelqu’un ?

Eh bien, heureusement, pour toutes les âmes romantiques, ce film répond par l’affirmative.

En définitive, ce film frais, servi par de très bons acteurs et des dialogues brillants qui évoquent bien les rapports complexes entre hommes et femmes, mérite d’être vu et revu.

13.03.11

Titre du film : Never let me go

Réalisateur : Mark Romanek

Durée du film : 1h43

Date de sortie au cinéma : 2 mars 2011

Avec : Carey Mulligan (Kathy), Keira Knightley (Ruth), Andrew Garfield (Tommy), Charlotte Rampling (miss Emily), Sally Hawkins, etc.

Par Nicofeel

Après avoir été révélé par le thriller psychologique Photo obsession, Mark Romanek revient derrière la caméra pour adapter le roman Remains of the day de Kazuo Ishiguro, qui a lui-même écrit le scénario du film.

On apprend en préambule du film que dans les années 50 la médecine fit des progrès importants et qu'en 1967 les gens vivaient en moyenne 100 ans. Tiens, tiens, comment est-ce possible ?

Eh bien des gens peu scrupuleux en matière d'éthique – on en saura pas plus sur ce point – ont créé des clones thérapeutiques. Ainsi, toute la première partie du film se déroule dans diverses institutions où des enfants, qui n'ont jamais eu idée de ce que sont des parents, sont conditionnés dès leur plus jeune âge. Le but de l'existence de ces enfants : faire d'eux des donneurs d'organes une fois qu'ils auront atteints l'âge adulte. Le conditionnement qu'ils subissent est d'ailleurs tellement fort qu'ils ne cherchent même pas à quitter cette société quasi totalitaire, qui ne leur propose aucun avenir. A la différence des héros de films comme L'âge de cristal ou The island, ces jeunes gens prennent avec philosophie ou tout simplement avec tristesse mais sans aucune envie de révolte, l'unique choix qui leur est laissé.

Cela n'empêche pas que le sujet qui est traité dans ce film est brûlant et n'est pas sans rappeler des films de science-fiction tels que Bienvenue à Gattaca ou The island. Sauf qu'ici le propos qui est développé est encore plus prenant puisqu'il se déroule une époque qui est très proche de nous, vu qu'il se déroule durant les « 30 Glorieuses ».

Le film de Mark Romanek qui est très sobrement mis en scène fait froid dans le dos. Comment comprendre que dans nos démocraties, qui sont normalement respectueuses du genre humain, on se mette à élever des clones, comme on élève des poulets en batterie. Le degré de liberté de ces clones est d'ailleurs réduit à sa plus simple expression puisqu'ils sont pistés via un bracelet magnétique qu'ils ont sans cesse sur eux et qu'ils doivent utiliser pour badger lors de chaque journée qui passe. Le film pose de vraies questions éthiques puisque l'on voit bien que ces jeunes gens ressentent des émotions et agissent comme n'importe quel être humain. Ils ont bien une âme. C'est la raison pour laquelle on peut se demander pourquoi leur vie à eux doit s'écourter pour profiter à d'autres. On ne peut être qu'inquiet de constater que tout le monde est au courant de l'existence de ces clones et que ni les médecins ni les infirmiers ne sont choqués par le fait d'enlever la vie à des jeunes gens.